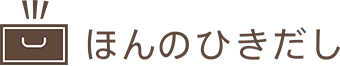

“子育てインフルエンサー”として、子育ての大変さを笑いに変えた発信の数々がパパママから圧倒的支持を得ている木下ゆーきさん。そんな木下さんが手がける「わくわく絵本シリーズ」の第2弾となる絵本『おこさまレストラン』が7月17日(木)に発売されます。

シリーズ2冊目は食事がテーマ

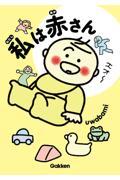

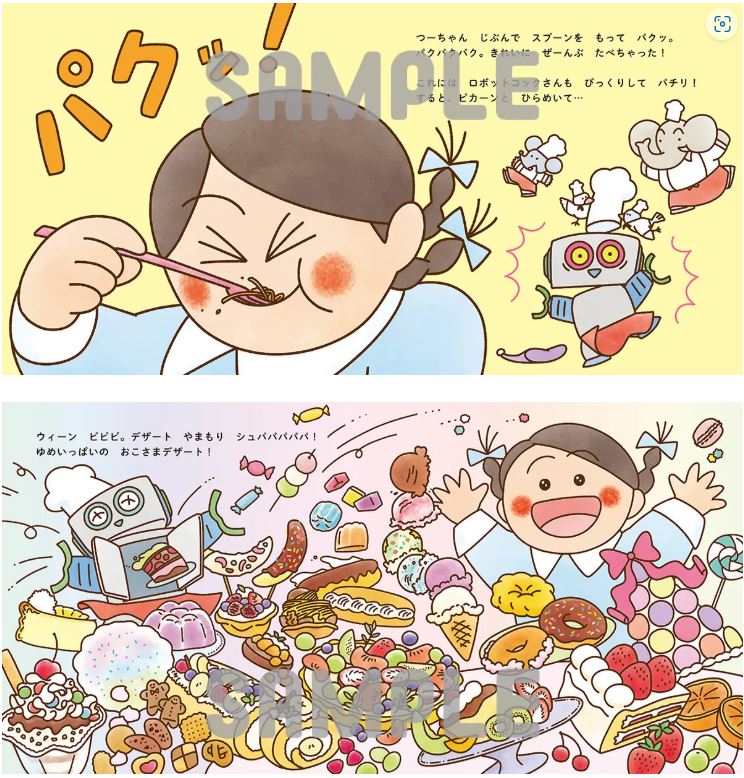

シリーズ2冊目となる『おこさまレストラン』は、食べない、食事中に飽きる、食器で遊ぶなど、家庭でよく見られる子どもの食事の悩みを楽しく解決する内容です。

【事前に読んだパパママからの感動の声!】

●なかなかごはんを食べない娘がニコニコしながら大きな口を開けて食べてくれました。家族みんなが笑顔に包まれる食卓に!(1歳)

●ごはんもデザートもペロリ! 感謝しかありません!(3歳)

●苦手な野菜も挑戦してくれました!(3歳・6歳)

●毎日とんでもなく時間のかかる息子の食事に、疲弊していましたが、これを読み始めたらあっという間に食べてくれました!(3歳)

●食事に奮闘している、すべてのママパパに読んでほしい!(3歳)

絵本『おこさまレストラン』は、我が子がなかなかごはんを食べてくれない時に使っていたアイデアをベースに作りました!

親子で読んでマネしてもらえたら嬉しいです☺️ https://t.co/LJwAdAQ9Jk pic.twitter.com/47UL56e7Z1— 木下ゆーき (@kinoshitas0309) June 3, 2025

絵は子育て世代から共感を集めるuwabamiさん

絵を担当したのは、今年2月に発売された子育てエッセイ『私は赤さん』でも、ママパパの共感を集めているuwabamiさんです。絵本をはじめ、テレビ東京の「シナぷしゅ」などでも人気を博しており、木下さんとuwabamiさんのコラボレーションも話題となっています。

▲写真左・中央:uwabamiさんご夫妻、右:木下さん

- 私は赤さん

- 著者:uwabami

- 発売日:2025年03月

- 発行所:Gakken

- 価格:1,650円(税込)

- ISBNコード:9784058024331

木下ゆーきさんのコメント

子育てをしていると、食事に関する悩みは尽きないですよね…。

ごはんを全然食べてくれなかったり、ダラダラと遊びながら食べたり、どれだけ細かく刻んだ野菜でも見つけ出して拒絶されたり。

どれも成長すれば改善されていく悩みなのでしょうが、そんなに気長に心穏やかに受け止められる余裕がないのが子育ての難しいところですよね。

『おこさまレストラン』は、娘がごはんをなかなか食べてくれなかった頃に、我が家で実際にやっていたアイデアをもとに作った絵本です。

もちろん毎回やってあげているわけではありません。そんな余裕ないのが子育てのリアルですから…。笑

なので皆さんもあまり頑張り過ぎず、時間と心に余裕のある時に、余裕のある範囲で真似してもらえたら嬉しいです。

いつもの大変なごはんの時間が、ちょっぴり楽しい時間に変わることを願っています。

著者プロフィール

木下ゆーき

きのした・ゆーき。1989年、愛知県生まれ。子育ての大変さを笑いに変えた「おむつ替え動画」や「子育てモノマネ」で一躍話題になり、“子育てインフルエンサー”という新たなジャンルを確立。笑いを交えた子育て情報を発信するSNSは、総フォロワー数200万人超(2025年1月時点)。3人の子どもを育てる元シングルファーザー。NHK「すくすく子育て」出演のほか、雑誌、CMなどでも活躍中。チャイルドカウンセラー資格保有。

Instagram:@kinoshitayuki_official

■uwabami(うわばみ)

夫婦で活動しているアートユニット。活動はアニメーション・イラストレーション・キャラストレーションと多岐にわたる。制作も育児も楽しみたい二人組。著作に絵本『しゅばばばばばばびじゅつかん』(ひさかたチャイルド)、『タヌタヌ探偵 水玉シーツ事件』、子育てエッセイ『私は赤さん』(ともにGakken)などがある。

Instagram:@uwabami_jp

子育て中の生活習慣の悩みに対して楽しくチャレンジできる絵本シリーズ

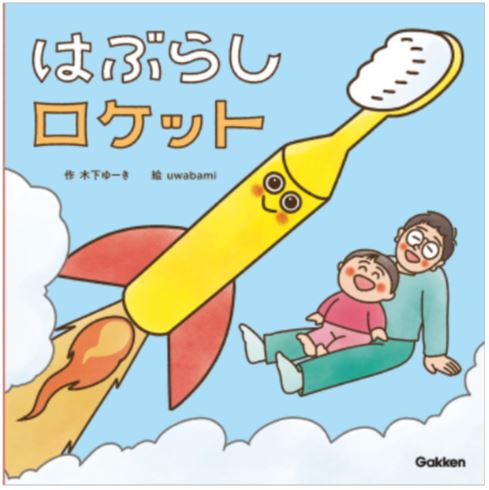

「木下ゆーきのわくわく絵本」シリーズは、子育てにおける生活習慣の悩みを楽しみながら解決することを目指した絵本です。木下さん自身の子育て経験をもとに考案したアイデアが盛り込まれてあり、トイレや歯磨き、食事などの生活習慣に、親子で無理なく取り組める内容が特徴です。今年4月に発売された絵本シリーズ第1弾の『はぶらしロケット』は、わずか1週間で増刷が決定しました。口コミで「歯磨きが楽になった」「家庭で効果があった」と広く好評を得ています。ぜひこちらの絵本も手にとってみてはいかがでしょうか。

はぶらしロケット

作:木下ゆーき、絵:uwabami

発売日:2025年4月

発行所:Gakken

定価:1,430円(税込)

ISBN:9784052060625

おててスイッチを押してハブラシロケットを発射すれば、みーんな歯みがきに夢中!

(Gakken公式サイト『はぶらしロケット』より)