かわいらしいデザインで幅広い世代から支持されてきた雑貨ブランド「SWIMMER(スイマー)」から、「SWIMMER ギュギュっと!ハンカチくじ」が登場! 3月19日(水)より、全国の書店で順次発売されます。

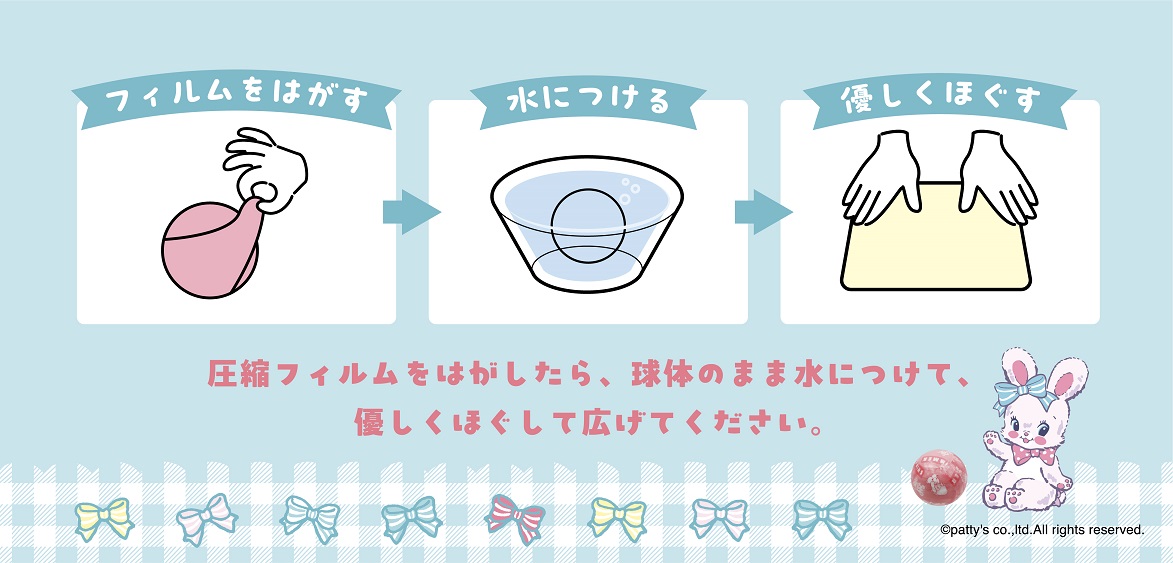

このハンカチくじは、ボール型のフィルムをはがして水に浸すと、ミニタオルが現れる楽しいアイテムです。どんな柄が出てくるかは開けてからのお楽しみ! 全6種類のデザインの中には、特別なシークレット柄も1つ含まれています。

◆「SWIMMER ギュギュっと!ハンカチくじ」

・発売日:3月19日(水) ※首都圏基準

・税込価格:759円(本体価格690円+税)

・サイズ(ミニタオル):約W24×H24cm

・JAN:4573602900642

※発売日は首都圏基準です

※店舗によって在庫状況・取扱開始時期が異なるため、お求めの際は予め店舗へご確認ください

▶ 「SWIMMER ギュギュっと!ハンカチくじ」取り扱い店舗一覧は こちら

水につけると、ハンカチに!

パッケージはフィルムに包まれた圧縮状態で、小さなボール状になっています。ご購入後はフィルムをはがして、中身を水に浸し、優しくほぐすだけで使いやすい大きさのミニタオルが出てきます。

SWIMMERらしいキュートなデザインで、集めたくなること間違いなし!

ハンカチのデザインは、シークレットを含む全6種類です。ボールのフィルムを外すと、6つの柄のうちどれか1つが入っています。どのデザインかは開けてからのお楽しみ♪

どの柄もSWIMMERらしいポップでキュートなデザインに仕上げました。思わず全種類コンプリートしたくなるかわいさが詰まっています! ぜひお気に入りの1枚を見つけてください。

関連記事

・三省堂書店東京ソラマチ店、「SWIMMER」のPOP UP SHOPを4月7日まで展開

・Kawaiiをぎゅっ!毎日のメイクが楽しくなる⤴⤴ SWIMMERのメイクブラシ、バニティポーチが発売!!