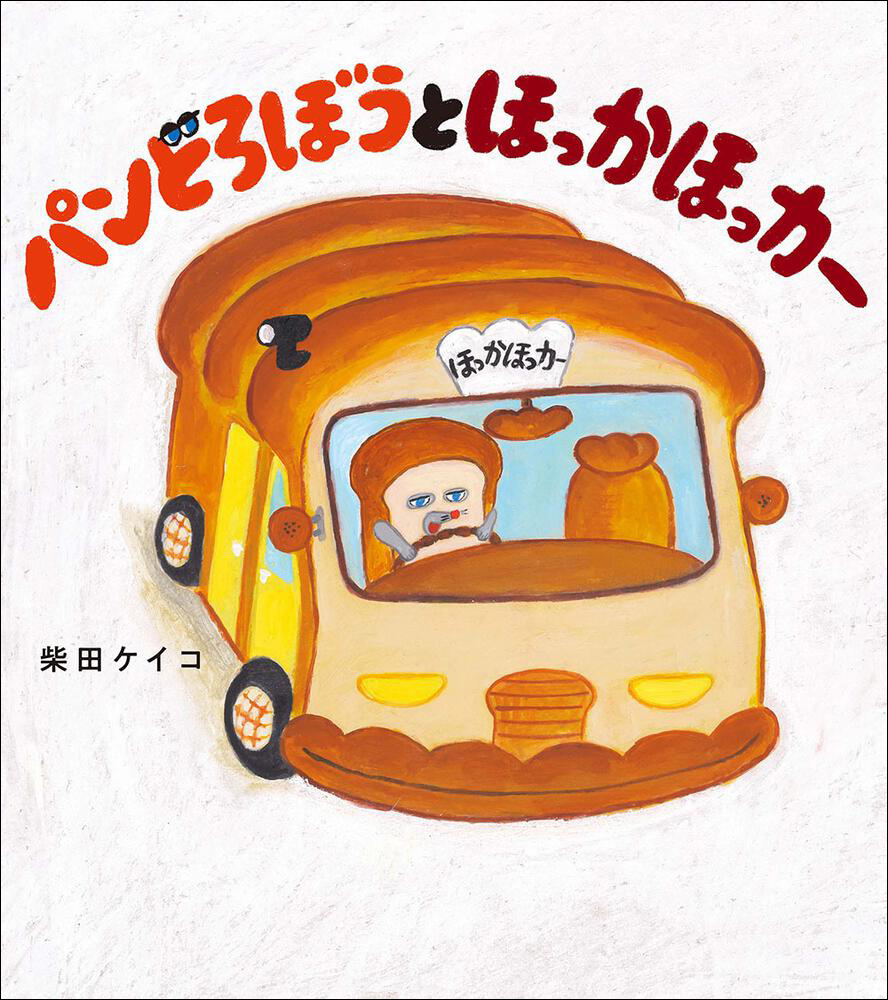

2023年上半期にもっとも売れた児童書(日販調べ)であり、子どものみならず幅広い層から支持を得ている絵本『パンどろぼう』シリーズ。シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、シリーズ累計発行部数は230万部を突破しています。

そんなシリーズの第5弾となる『パンどろぼうとほっかほっカー』が、9月13日(水)に発売されました。刊行に先立ち、『パンどろぼう』が誕生したきっかけから作品に込めた思いまで、著者の柴田ケイコさんにたっぷりお話をうかがいました。

柴田ケイコ

しばた・けいこ。高知県生まれ。絵本作品に、「めがねこ」シリーズ(手紙社)、「しろくま」シリーズ(PHP研究所)、「パンどろぼう」シリーズ(KADOKAWA)などがある。好きなパンはチーズパンと、チョコのついたツイストパン。

公式サイト:https://www.shibata-illust.com/

【パンどろぼうとは】

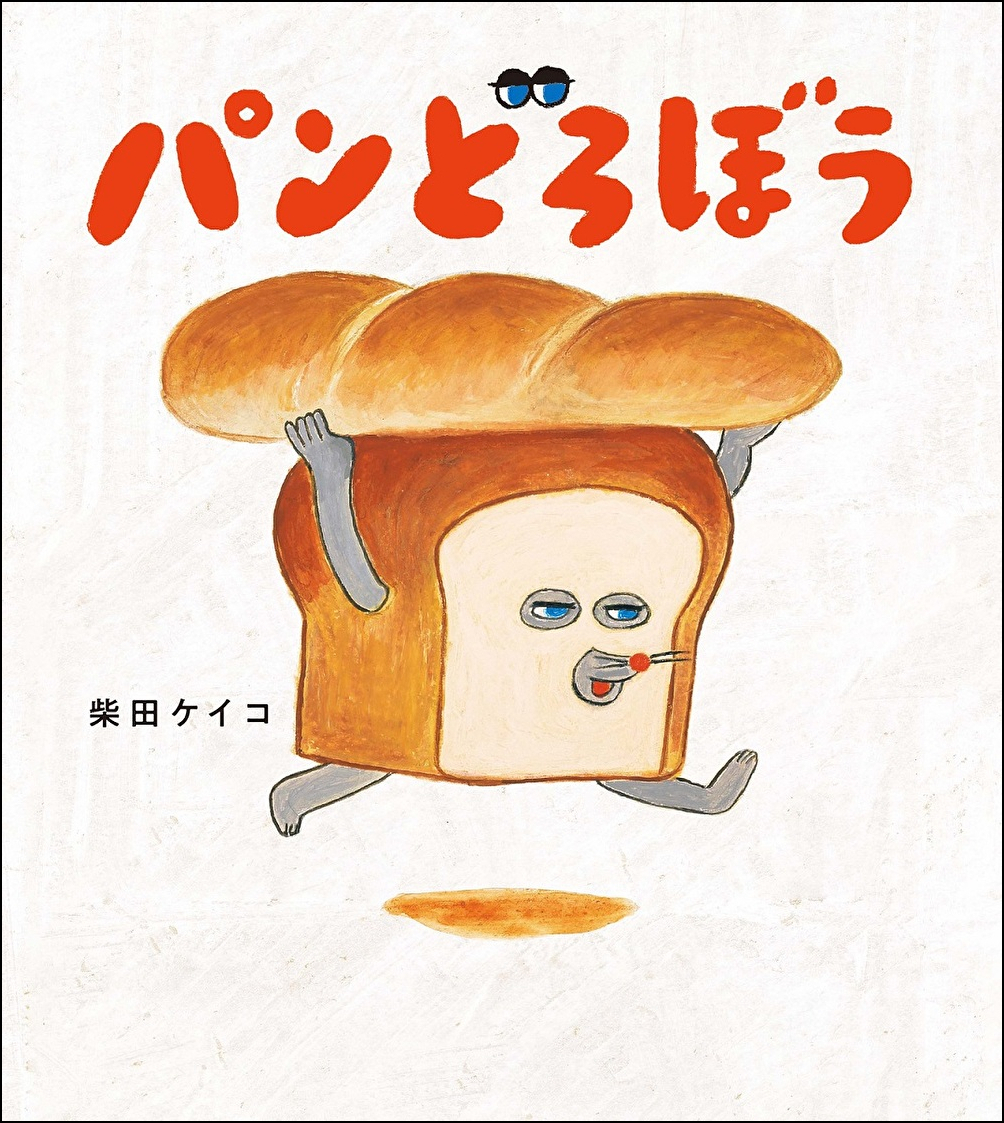

まちのパンやから サササッと とびだす ひとつのかげ。

パンが パンをかついで にげていきます。

「おれは パンどろぼう。おいしいパンを さがしもとめる おおどろぼうさ」(KADOKAWA『パンどろぼう』公式サイトより)

『パンどろぼう』

著者:柴田ケイコ

発売日:2020年4月

発行所:KADOKAWA

価格:1,430円(税込)

ISBNコード:9784041090602

キャラクターはシュールっぽさと可愛さのバランスが大事

――『パンどろぼう』はどのようなきっかけで生まれたのですか?

KADOKAWAの編集者さんから、パンの話はどうですかとお話をいただいたことがきっかけです。当時、私が名刺に載せていた、パンをかぶったしろくまが逃げているイラストを「おもしろいですね」と気に入っていただいて。

そこから、「パンと、どろぼうという組み合わせの絵本は世の中にないのでは」と思い、おもしろそうな話ができそうだなと考え始めました。

――柴田さんは、『パンどろぼう』のほかにも『おいしそうなしろくま』や『パンダのおさじとフライパンダ』など、動物と食べものを組み合わせた作品を出されています。もともと動物や食べものを描かれるのがお好きなのですか?

おいしいものを食べるのが好きですし、毎日家族にご飯を作っていますので、そこからイメージが湧いてきます。『おいしそうなしろくま』も、個展で描いた食べものの中にしろくまが入っているオリジナルイラストが元になっています。以前から、食べものと動物をミックスしたイラストはわりと浮かびやすかったです。

- おいしそうなしろくま

- 著者:柴田ケイコ

- 発売日:2017年01月

- 発行所:PHP研究所

- 価格:1,650円(税込)

- ISBNコード:9784569786094

——『パンどろぼう』は、パンにすっぽり包まれているのにものすごく表情が豊かですよね。

もともと海外のアニメや絵本が好きで、特に表情が豊かな絵本に惹かれます。そういった自分の好みに近いものを描きたいという思いがあります。

――主人公であるパンどろぼう以外にも、「にせパンどろぼう」や「なぞのフランスパン」などシリーズには魅力的な仲間たちが加わっています。キャラクターはどのように生み出されるのですか?

そうすんなりはいかないので、編集者さんと話し合いながら、自分らしさを大切にしつつ、ああでもない、こうでもないと頭の中でいろいろ考えます。

それに加えて、シュールっぽさは出したいなあとずっと思っています。あまり可愛く描きすぎてしまうとそのシュールっぽさが薄れてしまうので、バランスは大事にしています。

一作ごとに『パンどろぼう』の成長を感じてほしい

――9月13日(水)には、5作目となる『パンどろぼうとほっかほっカー』が発売されます。誕生から3年でシリーズ累計発行部数が230万部を突破していますが、シリーズの広がりと人気の高さをどのようにとらえていらっしゃいますか。

発売当初は思ってもみなかったことですし、本当にうれしいです。絵本を描くときは、もちろん対象となるお子さんの年齢などを考えますけれど、『パンどろぼう』は大人の方もたくさん読んでくださっていることにも驚いています。

最近はグッズも増えて、そこから絵本を知ってくださる方もいらっしゃいます。そういった広がりも思ってもみなかったので、心から感謝しています。

――まさにシュールなキャラクターが、年齢を問わず多くの方の心をつかんでいるということだと思います。お話は基本的にお子さんに向けて書いていらっしゃるとのことですが、作品に込められているメッセージがあれば教えてください。

最初はおいしいパンを探し求めて“どろぼう”をしていたパンどろぼうが、パン屋のおじさんと出会うことで、「自分で作ればいいんだ」と考えを改めて成長していきます。毎回何かしら問題が起きたり、上手くいかなかったり、そういう姿にみなさん共感してくださっているのではないでしょうか。

絵本を作る際にはまずプロットをまとめるのですが、そこでも大事にしているのは、前作からの成長を伝えられるような場面を作っていくことです。

教訓のような堅苦しい感じでなく、絵本の世界に入っていただいて、「パンどろぼうの一生懸命なところってかっこいいよね」「うまくいってよかったね」と、読んでいるうちに彼のよいところをふわっと感じてもらえたらいいなと思っています。

――プロットがお話づくりの肝になるのですね。

作家はみなさんそうだと思いますが、新しいものを生み出すのは難しいけれど、ありふれたものにはしたくありません。読者に楽しさやワクワク、おもしろさを伝えたいですし、私もそういうものを感じながら描いていきたい。そのためにも、どのように物語を展開していくかというところに時間をかけています。

『パンどろぼうとほっかほっカー』

著者:柴田ケイコ

発売日:2023年9月

発行所:KADOKAWA

価格:1,430円(税込)

ISBNコード:9784041140420

パンどろぼうの「愛車」登場!? 大人気シリーズ最新作!

ヤギのおばあさんの頼みで、パンを届けにでかけたパンどろぼう。

なかなかたどりつかずうなだれる横を、一台の車がとおりすぎますが―――。ほかほかのパンとほかほかの思いをのせて、「ほっかほっカー」が走りだす!

(KADOKAWA公式サイト『パンどろぼうとほっかほっカー』より)

「ほっかほっカー」ではパーツの一つひとつで『パンどろぼう』の世界を表現

——『パンどろぼうとほっかほっカー』は、シリーズの世界観がぐっと広がるお話ですね。

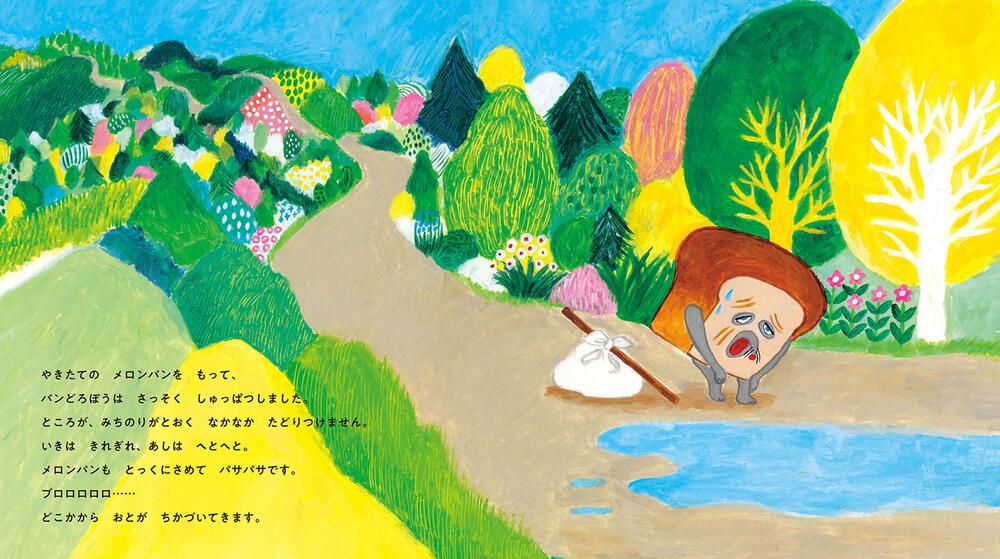

今回も、パンどろぼうは新たなことに挑戦するのですが、やっぱりうまくいきません(笑)。そこからの成長を描きつつ、今後、パンどろぼうの世界を広げていきたかったので「ほっかほっカー」を登場させました。

――本作でも新たな仲間が加わったり、思いもしない展開が待っていたり、ワクワクさせられる展開が待ち受けています。

これからまたいろいろな出会いがあって、考え方も広がっていく。もっとおもしろさとワクワクがパワーアップしていくと思っていただけたらいいですね。

――これまでも、パンどろぼうの部屋やパン屋さんの内部をはじめ、細かいところまで描き込まれた絵が魅力の一つでしたが、「ほっかほっカー」はさらに細部まで見て、発見する楽しみがありますね。私はチョココロネの寝袋に寝てみたくなりました(笑)。

お子さんと、指を差しながらじっくりと見てほしいページです。どこに何があるか覚えてしまうくらい楽しんでもらえたらうれしいです。

これまで私は、絵本にしてもイラストにしても、車や自転車など無機質なものを題材に描いたことがありませんでした。

「ほっかほっカー」を描くにあたっては、いろいろな自動車の本を参考にしながら、パンどろぼうならこんなものを載せているだろうなと、彼になり切って想像しています。パーツの一つひとつがパンどろぼうの世界を表現するようなものにしたいと思って描きました。

――ご自身も、お子さんが小さい時はよく読み聞かせをしていらしたそうですね。

息子が小さいときから読み聞かせは好きで、よく読みましたし、子どもが小学生の頃は学校の役員をしていたので、毎週読み聞かせに行っていました。卒業後のいまはたまに声がかかると行くくらいですが、講演会などのお仕事の場でも読んでいます。

読み聞かせは読む側にも学びがあります。大勢の子どもたちの前で読むときは掛け合いのような形があってもおもしろいかなと思い、『おいしそうなしろくま』では、いろいろなおすしの絵とともに「きみは どの すしねたが すき?」と文章の中に質問を入れています。そうすると、子どもたちが口々に好きなすしねたを教えてくれて、盛り上がります。

――親子で『パンどろぼう』の絵本を一緒に楽しむにあたって、「こんなところに注目してほしい」というポイントなどはありますか?

すでにお読みいただいている方もいらっしゃると思いますが、1作目であれば、パンどろぼうがおいしくないパンを食べたあとの「まずい」のページでその表情を一緒にやってみるなど、パンどろぼうの世界を親子で一緒に楽しんでいただけたらいいなと思います。

▲前述の「まずい」や、こんなげんなりした主人公の豊かな表情も『パンどろぼう』シリーズの魅力(『パンどろぼうとほっかほっカー』より)

——現在、全国の書店店頭で、『パンどろぼう』のオリジナルジッパーバックがもらえるフェアと、お絵かきキャンペーンが実施されています。イラストは柴田さんが審査してくださると伺っていますが、ぜひ、参加者へのメッセージをお願いします。

オリジナル性のある、おもしろい作品を楽しみにお待ちしています。『パンどろぼう』シリーズをきっかけに、「絵を描くのが好きになった」「作家になりたい」というお子さんからの声も多くいただいています。上手い、下手ではなく、一生懸命描いていただけたらうれしいです。

これから発売の『パンどろぼう』関連書籍

【9月13日(水)発売】

- パンどろぼう MOOK【特別付録】スマホも入るショルダーバッグ

- 発売日:2023年09月

- 発行所:KADOKAWA

- 価格:2,200円(税込)

- ISBNコード:9784048976350

【9月28日(木)発売】

- パンどろぼう せかいいちかわいいてづくりこもの

- 著者:柴田ケイコ

- 発売日:2023年09月

- 発行所:KADOKAWA

- 価格:1,540円(税込)

- ISBNコード:9784046062956

関連記事

・「パンどろぼう」でおなじみ!柴田ケイコさんの新作絵本『パンダのおさじとフライパンダ』が発売!