東京の荻窪で書店「Title」を営む辻山良雄さん。6月末に上梓した『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、辻山さんが本や店を通して人と社会の関わり、そして生きることについて綴ったエッセイ集です。書店という仕事を通して考え続けてきた辻山さんが、いま伝えたいこととは?

開店前のTitleにて、辻山さんにお話を伺いました。

まともに思えることだけやればいい。 荻窪の書店店主が考えた、よく働き、よく生きること。 「一冊ずつ手がかけられた書棚には光が宿る。 それは本に託した、われわれ自身の小さな声だ――」 本を媒介とし、私たちがよりよい世界に向かうには、その可能性とは。 効率、拡大、利便性……いまだ高速回転し続ける世界へ響く抵抗宣言エッセイ。

〈幻冬舎plus『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』より〉

辻山良雄

つじやま・よしお。東京・荻窪の新刊書店「Title」店主。1972年兵庫県生まれ。大手書店チェーンリブロ勤務ののち独立し、2016年1月「Title」を開く。書店経営の傍ら書評やブックセレクションの仕事にも携わる。著作に『本屋、はじめました』(苦楽堂、ちくま文庫)、『365日のほん』(河出書房新社)、共著に『ことばの生まれる景色』(nakaban=絵、ナナロク社)がある。

Titleという店から見た社会や人間を書きたかった

――本書は幻冬舎plusで2016年12月から月2回連載されている、「本屋の時間」を再構成されたものですね。

幻冬舎さんからのもともとの依頼は、本屋の日常を書くことでした。さまざまな人が来店され、会計時に少し話をする中でも、その人自身が見えることがあります。そして「書店」という小さな場所にいるだけでも、オリンピックや政治、個人が抱える生きるつらさなど、社会との接点の中で店をやっている実感があります。

そういった、店から見た社会や人間というものを意図して書きたかったのですが、連載を始めた当初は技術が追いついていなかったり、自分の中にそうした言葉を持ちえなかったり、うまく書くことができませんでした。いまようやく、一冊の本として読んでいただけるエッセイ集になったのかなという思いがあります。

連載は今も110回を超えて続いているのですが、収録したエピソードはかなり取捨選択をしていますし、当時の記憶をもう1回たどりながら、いまの感覚に近いものに直している箇所もあります。

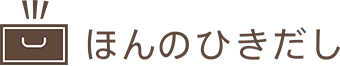

――帯も、本書を象徴するようなデザインですね。

装丁はすべて鈴木成一デザイン室さんにお任せしました。帯も一見、絵かなと思われる方が多いのですが、写真です。本の中に写真家の齋藤陽道さんが撮った32枚の写真が挟まれているのですが、その中にこの看板の写真もあります。この帯を見た時に、本書の内容を汲み取って、もっともわかりやすく表してくださったのだなと思いました。

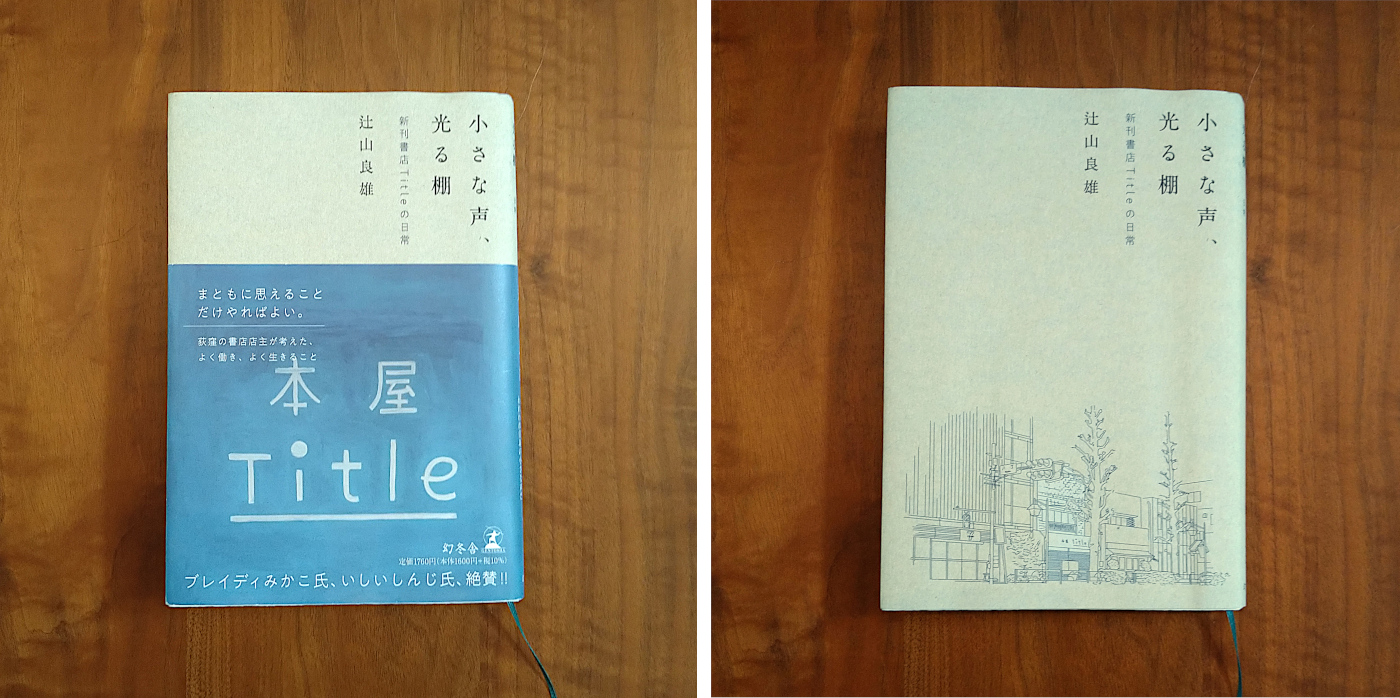

▲帯には看板の写真を大胆に使用(左)。帯を取ると、街並みに馴染むTitleが繊細に描かれている。

▲帯には看板の写真を大胆に使用(左)。帯を取ると、街並みに馴染むTitleが繊細に描かれている。

――本書は3章に分かれていますが、そのうち1章を「コロナ禍の書店」とされています。4年半にわたってTitleから定点観測された記録ともいえる本書ですが、本を取り巻く環境について、コロナ禍の前後で感じていらっしゃる変化はありますか?

まず、本は強いメディアだなと思いました。世の中が一度止まりそうになり、誰もが自分を見つめ直すようになって、そういう時に本が多く手に取られた。実際、Titleも昨年は売上としてはこの5年で一番よかったですし、本は今年も売れています。

――売れ筋の銘柄に変化はありますか?

おそらく店によって違いがあると思います。新型コロナやワクチン、感染症について書かれた本が一つのジャンルとして出ていて、ある程度売れるというのはもちろんありますが、それ以外はそんなに変わりはありません。それよりはその店が大切にしてきた本やジャンルが、より手に取られるようになったということではないでしょうか。

典型的な例でいうと、『独り居の日記』という外国文学があります。メイ・サートンというアメリカの作家が書いたもので、田舎に一人で住んでいる58歳の女性が日々思うことを書いている日記です。昨年Twitterで紹介したらその後かなりの反響があって、高額な本ですが、50冊以上売れるということがありました。

緊急事態宣言が出て、オリンピックがあり、そういう世の中と自分との関わりを考える人が増えてきています。何かに立ち返ろうとする時に、人はやはり本を手に取るのだなという実感は、昨年一年を通してありました。

フェミニズムに関する本もこの一年で多く売れていますけれど、それは社会から抑圧されていたり、足を踏みつけられていたりする人たちの声にならない声が、やっと本となって売れているということ。コロナ禍で自由が制限されることで、世の中がそういったことに対して敏感になっている面はあると思いますね。いろいろな人が声をあげるようになって、その声が広く届くようになったことは一つの特徴なのではないでしょうか。

▲Titleのカフェにて。現在カフェはアルコールの提供を中止し、座席を間引いて営業中。

▲Titleのカフェにて。現在カフェはアルコールの提供を中止し、座席を間引いて営業中。

本屋も執筆も、〈よりよく〉生きていくための仕事

――辻山さんは、店舗での販売だけでなく執筆、書評などさまざまなお仕事を手掛けられています。ご自身の中で、それぞれはどのような位置づけになっているのでしょうか?

自分の中では、本屋の仕事も、本を書くのも書評するのも、言葉を手渡すという意味であまり変わりません。

特に、『小さな声、光る棚』はこの場所で起こった出来事から考えたことを綴った本なので、本屋という活動とは切っても切れない部分があります。ここで起こったことを言葉にすることで、人の考えを促したいという思いもありますし、それは本屋としてやっている仕事と重なるところでもあります。根本はそんなに変わらないけれども、本の出版と、本屋としての活動は、“自分”の入る度合が違うということでしょうか。

――Titleのホームページには、“ジャンルは満遍なく取り揃えますが、特に力を入れるのは「生活」の本です。Titleでは生活を「人が〈よりよく〉生きていくこと」だと考えました。(中略)日常の様々な場面において、その人がよりその人らしくいられるための本、そうした本とは何だろうと考えながら、店に並べています”と書かれています。まさに変わらない「根本」ですね。

文章を書くのは自分が深まっていくこと、本屋は本を手にしてくださった人がよく生きられることを目指しています。

たとえば今日のように話をしていて、あとで「あれはどういうことだったのだろう」と反芻する。それを文章にしてみて、自分はこういうふうに考えていたのかと、その時々の感じ方を自分のものにしていく。文章を書くことはそうした確認作業でもありますし、自分が豊かになっていく気がします。

そうすると、入ってきた新刊をぱらぱらめくってみた時に、この作者はこういう気持ちで書いたのかなとか、デザイン的な部分でこれはおもしろいなとか、自分が書くことを続けていくうちに深まったものが、本を見る目にも繋がっていくことがあります。そういう意味では、朝起きて文章を書いて、昼に店を開けてという循環が、本屋という本業に生かされていくといいなと感じています。

本屋として私が感じてきた人の気持ちの機微や世の中の動き、自分についてわかったことなどは、どういう職業、場所でも同じようにあるでしょう。さまざまな人が自分の内面を見つめて思ったことを書いてみて、それがまた自分の血肉になる。この本を書いて言いたいことがあるとすれば、「そうなっていくのは楽しいものだよ」ということかもしれません。

これからの小売店に求められるのは、売り手の“意思”と“言葉”

――TitleはJR荻窪駅から徒歩10分という、住宅街にあるお店です。当初から荻窪で店を開こうと考えていらしたのですか?

荻窪から三鷹くらいまでの、もう少し広いエリアで物件を探していました。特にこの地に縁があるわけではないのですが、本に親しみのある人が多く住んでいるということもありますし、一番の理由は自分がそこにいて、一日楽であるということですね。

スーツなどではなくもっとカジュアルな格好で、Titleが紹介した本を買いに来る方と言葉を交わす。そういった環境で本を売りたかったので、自分に無理のない、近しい場所がこの辺りだったのだと思います。

――以前、Titleの在庫は一般的に売れている本とご自身の好みが5対5とお話しされていましたが、現在の品揃えに変化はありますか?

当初はそのくらいの割合で考えていて、本好きな人が読みそうな本と地域の人が必要としている本を、広くバランスを取って置いていました。

実はいまTitleのお客様は全国にいらして、コロナ禍以降は通販の売上も増えています。店が発信するような本を好きな人はさまざまな場所にいて、その方たちに情報を届けていくうちに、普段はそういう言葉をあまり必要としていない人でも、何かの時に引っかかって手に取ってもらう場合もあります。

もちろん街の人に必要とされるような店にしていきたいという思いもありますけれど、より多くの人に必要とされる本を置くにはそれなりのスペースが必要ですし、旅行ガイドなどのいわゆる定番商品は当店ではなかなか売れません。実際の売行きにあわせていくと、Titleらしい「本好きのための本」が増えてくるような傾向はありますね。

とはいえ客注は当然受けていますし、コロナ禍で普段は遠い場所に買いに行っていた人が近所の店で買い物をするようになったという状況も増えています。そういった面でも両方の要件を満たしていく必要はあるかなと思います。

――お客様が全国に広がったことで、書店を営む上でのお気持ちに変化はありますか?

こういう取材のときには、「街の本屋さんとしてどう思いますか」とよく聞かれます。たとえばTitleでは、他国を陥れるような言説の本は置いていません。それは、そういう本が地域の人の本棚にあったら世の中が悪くなるのではないかと思いますし、それは街に店を構えているものとしての責任でもあると考えるからです。

しかし私には「その街の本屋」という以前に、「本屋」という意識があります。「こういう本が入りました」「この本はおもしろいですよ」という情報をSNSなどで世の中に広く出し続けていくうちに、それが「本屋」という職業意識につながっていきます。そういったものを汲み取って、全国から買ってくださる方も増えていると感じています。

Twitterで新刊を紹介することも、毎日続けていくうちに年に2、3回、「この言葉はすごく刺さった。Titleに行ってみよう」となることがあるかもしれません。それは、たわいもない話をSNS上でつぶやいたり文章に書いたりしているものが、ある時ふとその人の琴線に触れるという感じなのでしょう。

『小さな声、光る棚』にしてもTwitterにしても独り言のようなものなのですが、ある日どこかで誰かとそういう出会いになればいいなと思っています。

――書店の閉店が続いていますが、独立系といわれる個人書店が注目を集めています。

本屋を続けることは大変だし難しいことも多いですけれど、本という個人の心に関わるものを扱う場所がさまざまなところに多様な形であるのは豊かな社会だと思います。そうした店が増えていくことは大歓迎ですね。

ただ、たまに当店に来て「本屋を始めたいと思っています」という方もいますが、本の仕入れ方など情報や技術に関することはいくらでもお教えできます。しかし、店に何を置くかというのは結局その人個人に関わるところになります。

――本書にも、「書店の仕事で結果として違いが現れるのは、マニュアル化できないところ」と書かれていますね。

たとえば私が「これはTitleで何十冊と売れているから絶対にいいよ」と言ったとして、その人がその本のよさを感じていなかったら、それはお客さんに伝わります。並べ方もそうだし、その本を紹介する言葉が帯の言葉そのままでは機械的に並べているのだなとわかってしまう。

本自体が情報のインフラだった頃は、わかりやすいところに置いてあることがもっとも重要だったわけですが、いまや、どんどん世の中や情報の流れ方が変わってきています。情報という意味では、インターネットやテレビに比べると本はやはり遅い。そうすると、最後に何が残るかといえば、売っている人だったりその人の意思だったりすると思うのです。

本に限らず食材でもなんでも、「この店は置いてある商品に関してわかっているな」という店舗の方が安心して買えますよね。本が好きで、この時代でも本屋に買いに行こうという人にとっては、そういう「わかっている店」で買いたいという思いはあるでしょう。だからこそ「自分はこれが好き」というものを練り上げていくこと、語る言葉を持っていることが、これからの小売店にとって重要になるのではないでしょうか。

イベント情報

齋藤陽道との三日間 写真家が撮った街と店

『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』刊行記念

『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』のために、写真家の齋藤陽道さんが3日間で撮影した510枚の写真をすべてプリント。時系列に壁一面に貼られたものを観ることができます。

・開催日:2021年7月22日(木)~8月16日(月)

・時間:12:00~19:30(日曜日は19時まで) 水曜・第三火曜日定休

*8月1日(日)~5日(木)休み

*最終日16日(月)は17時まで

・会場:Title2階ギャラリー