宇宙からの謎の手紙

子どものころに眺めていた図鑑や辞典と、最新のそれらを見くらべるとアップデートが必ずある。とくに宇宙の話は、数十年前には「なかった話」が追加されていたりするのだからダイナミックだ。新しい事実と謎がどんどん発見されて、行き止まりがない。つまり研究者が新しい世界を切り開いている。

ブルーバックス『宇宙線のひみつ』もまた、そうした宇宙の地平を目指す研究者の話だ。著者で宇宙物理学者の藤井俊博先生は、“最強の宇宙線”と呼ばれるアマテラス粒子を2021年に発見した。2023年に論文が発表され(2021年の発見から正式発表までの長い道のりについても、本書で明かされている)、SNSでその名前を見かけた人も多いはずだ。

アマテラス粒子はどのあたりが最強か。

まず「レア」さについて。

低いエネルギーのものを含めた宇宙線は、手のひらに1秒間に1個ずつ到来していますが、10エクサ電子ボルトの宇宙線は、1平方キロメートルあたりに一年間に1個しか到来しません。私たちが狙う極高エネルギー宇宙線になると、1平方キロメートルあたりでは一世紀(100年)に1個しか到来しない計算です。

アマテラス粒子は巨大なエネルギーをもつ粒子で、極高エネルギー宇宙線。そしてエネルギーの強さはどのくらいかというと……、

もしも、アマテラス粒子のようなエネルギーをもつ粒子を1グラム分集めたら、どうなるでしょうか。(中略)

40ワットの電球であれば約2京年も光らせることができます。(中略)日本全体の年間電気使用量(約1000テラワット時)であっても、約1000万年分もまかなうことができる、とてつもないエネルギーというわけです。

わかりやすく強い。あと、人間のサイズに対して宇宙があまりに大きすぎておもしろい。なお「アマテラス粒子をピカチュウで例えると何匹分か」というポケモン世代のハートを射抜くような例も本書で紹介されている。藤井先生がアマテラス粒子を発見したその瞬間の話も非常にワクワクする。

ところで、桁違いのエネルギーであるということは、それは何らかの方法で生みだされ、どこかから地球に届いたということだ。

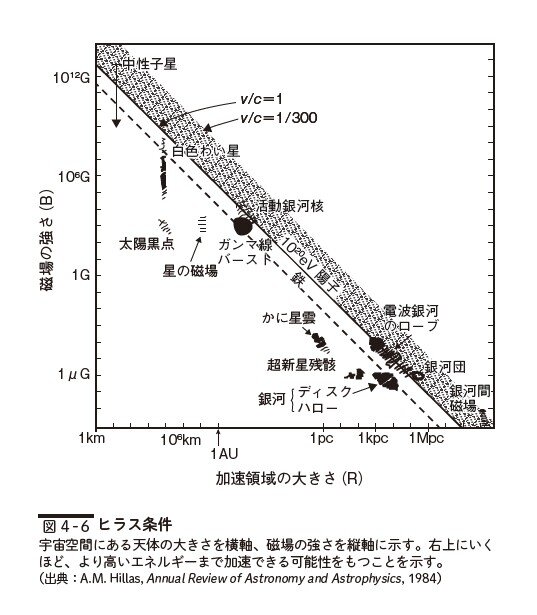

これまで人類が編み出した、もっとも高いエネルギーを生み出す装置は「粒子加速器」ですが、極高エネルギー宇宙線は、地球上での加速限界をはるかに凌駕するエネルギーをもっています。研究者や技術者たちの叡智を集結し、粒子加速器に数千億円を投じても、宇宙の極高現象にはたちうちできません。逆に言えば、そのように人知を超えた圧倒的なエネルギーを生みだす発生源が宇宙のどこかに存在しているということです。

極高エネルギーに至るまで粒子を加速するためには、天の川銀河の厚みを超えるほどの巨大な「加速領域」が必要だと考えられています。

さあ、ますますおもしろくなってきた。藤井先生は、中谷宇吉郎の「雪は天から送られた手紙である」という言葉になぞらえて、「宇宙線は、たくさんのメッセージを抱えて地球にやってきた『宇宙から送られた手紙』です」と語る。

粒子加速器なんか目じゃないくらいの大きな発生源はどこなのか。発生源の候補地は、次の表にあるような場所ではと考えられている。

そもそも宇宙線とは何なのか、そしてどのように発見され、研究されてきたのか。レアなアマテラス粒子はどのように発見されたのか。宇宙線の基礎知識と歴史とともに、宇宙線の魅力をさまざまな角度から教えてもらえる本だ。

1章から順を追って読んでいくと、物理や宇宙に明るくない私でも、宇宙線がとても読み応えのあるメッセージであり、読めていない箇所がたくさんある謎の存在だということがわかる。そして砂漠や地下や宇宙空間(!)などの極限環境で宇宙線観測を続ける研究者の仕事の一端に触れられる。

大人はもちろん、中高生の方にもぜひ読んでもらいたい。夢がふくらむ本だ。

測定と検証

第1章と第2章は、宇宙線の基本的な仕組みと、発見と観測の歴史、そして「宇宙線の研究は何の役に立つのか」が語られる。「空気シャワー」や「GZK限界」といった宇宙線研究でたびたび登場する用語もここで簡単に説明される(詳細は第4章でじっくり学べる)。

いわば宇宙線を大好きな人(藤井先生)が、私たちに向けて宇宙線の魅力を伝える序章だ。

例えば、ピラミッドや火山の内部を「透視」できる技術は宇宙線のミューオンのおかげで成り立っていると知れば「へええ!」と宇宙線に感心するだろう。雲が生まれるしくみにも宇宙線は関わっている。

さらに、宇宙線の魅力もさることながら、この本が基礎研究のおもしろさそのものに触れていることが明らかになるパートでもある。

1912年8月7日にヘスによって発見された宇宙線は、翌年にコールヘスターによって裏付けされていく。このことについて藤井先生は次のように説明する。

最先端の科学研究においては、発見者だけではなく、独立した測定による検証が必要不可欠です。宇宙線の発見はヘスが第一発見者として有名ですが、コールヘスターによる検証実験によって信頼性が高まったという事実も忘れてはいけません。

科学成果における独立した測定・検証の重要性は、100年以上が経過した現在も変わっていません。

そう、この本は、測定と検証の挑戦を扱っている。とても地道な世界だ。地道だが「予想外のこと」や「前例のないもの」を調べるおもしろさが詰まっている。

測定・検証の大切さを心に留めて第3章「『最強の宇宙線』を追え」を読むと、「最強の宇宙線」といわれ1991年に発見された「オーマイゴッド粒子」の検証の難しさや、その正体を確かめるために実験が続けられている意義がわかってくる。そして地道で繊細な仕事の積み重ねの先に、アマテラス粒子の発見がある。

激レアの宇宙線を探せ

本書は後半に進めば進むほど、いろんなものが「大きく」なる。宇宙線研究者の好奇心も、発見される宇宙線も、そして最強の宇宙線の検出手法も、とにかく大きくなる。

例えば「空気シャワー」を検出するための実験施設。高エネルギーの宇宙線が地球の「薄皮」こと大気に入射して、たくさんの二次粒子が生まれる空気シャワー。これを検出すれば、宇宙線の性質がわかる。どのくらいの強さで、どの角度から来て……といった具合だ。

そして巨大な空気シャワーを捉えるための施設がどれも大きくておもしろい。しかも立地はどれも極限環境ばかり。砂漠や高地、それから南極に火山島、果ては水をいっぱいためた地下から宇宙まで。超激レアな宇宙線のためなら、まさに「たとえ火の中水の中」だ。

本書の口絵でそのいくつかが紹介されている。フルカラーの写真からは、テレスコープアレイ実験の砂漠のざらっとした質感、チベットASγ実験のダイナミックさが伝わってくる。それらの写真とともに第5章「天文学のパラダイムシフト」や藤井先生の日々の研究の話を読むととても楽しい。

アマテラス粒子はどこから来たのか

終章は、藤井先生が発見した宇宙最強の粒子ことアマテラス粒子の研究が紹介される。どこから来て、正体は何なのか。

私たち研究者は、おとめ座銀河団の中心にある活動銀河核M87などの候補天体の方向から到来したのではないかと期待していました。(中略)

しかし、驚くべきことに、アマテラス粒子は、宇宙の大規模構造では「局所的空洞(ローカルボイド)」と呼ばれる、候補天体がほとんどない方向から到来していたのです。

さらに発生源を調べていくと予想外のことや大きな問題が待ち構えている。現時点でわかっていることとGZK限界といった理論をふまえると、明らかになっていない点が多い。「がっかりしたのも確か」と藤井先生は率直に述べているが、約100年前にヘスが気球実験で宇宙線を発見したように、今はまだ見つかっていないものが山ほどあるということでもある。

宇宙線の起源についての謎と興味は、いまだ深まるばかりです。2030年代の宇宙線研究は、起源の解明を最大のゴールとして、高エネルギー宇宙線の精密観測が進められる時代になるでしょう。そのためにも、より多くの極高エネルギー宇宙線をつかまえなくてはいけません。

宇宙物理の最前線と、そこに挑む研究者の姿を知る1冊としてぜひ読んでみてほしい。

*

(レビュアー:花森リド)

- 宇宙線のひみつ 「宇宙最強のエネルギー」の謎を追って

- 著者:藤井俊博

- 発売日:2025年07月

- 発行所:講談社

- 価格:1,320円(税込)

- ISBNコード:9784065404294

※本記事は、講談社|今日のおすすめ(書籍)に2025年8月25日に掲載されたものです。

※この記事の内容は掲載当時のものです。