小泉八雲・セツを知って「ばけばけ」を楽しもう!

9月29日(月)に放送開始予定の2025年度後期NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は、「怪談」等の代表作を生み出した小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の妻である小泉セツをモデルにした物語です。士族の娘として生まれ、激動の時代を生き抜きながら、外国人の夫とともに「怪談」を愛した夫婦の何気ない日常が描かれます。小泉セツをモデルにした主人公の松野トキ役を髙石あかりさん、小泉八雲をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じます。

ほんのひきだしでは、よりドラマを楽しんでいただけるように、放送に先がけて小泉八雲・セツの関連本を短期連載形式でご紹介します。

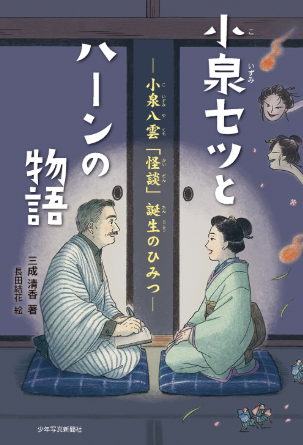

今回は、『小泉セツとハーンの物語―小泉八雲「怪談」誕生のひみつ―』(少年写真新聞社)です。ぜひ書店店頭で手に取って、ドラマとあわせてお楽しみください。

著:三成清香、絵:長田結花

発売日:2025年8月

発行所:少年写真新聞社

定価:1,760円(税込)

ISBN:9784879818225

〈章立て〉

はじめに

第一章 うす暗い化け物屋敷で

幽霊滝の伝説/あなたの話/門を開くときの声

第二章 武士の貧しい娘、セツ

お話ししてごすなさい/ルーペをごされた異人さん/くやしい気持ち/セツと機織り/鏡の池の占いと初めての結婚

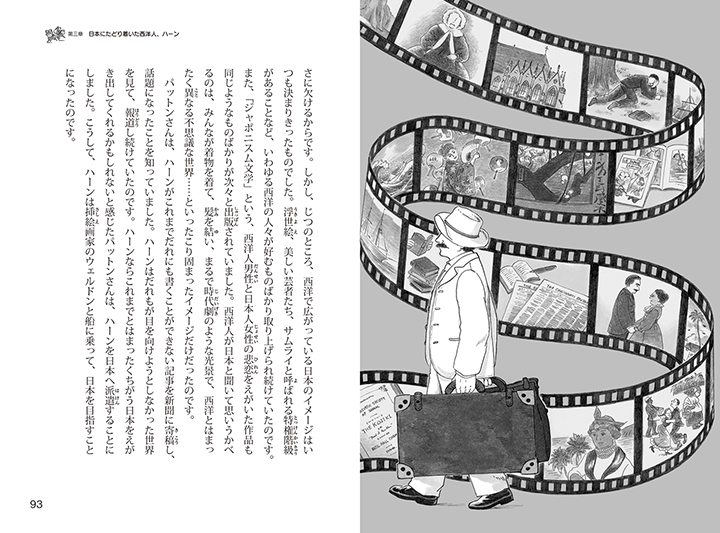

第三章 日本にたどり着いた西洋人、ハーン

レフカダな人生の始まり/失った左目/Old Dadとの出会い/禁じられた結婚と破局/熱帯の国から日本へ

第四章 セツとハーンの出会い 記者をやめて英語教師へ/ヘルン先生の女中に/いじめられた子ねこ/“ヘルン先生”とのおしゃべりからお話へ/まわりの目とセツの気持ち/My little fat hen

第五章 再話までの道のり

セツの英単語帳/ヘルンさん言葉/日本の昔話から再話の世界へ

第六章 セツとハーンの家庭

ふたりの結婚生活/わが子の誕生と父の苦悩/日本人・小泉八雲として生きる お化けの家へ引っこしたい

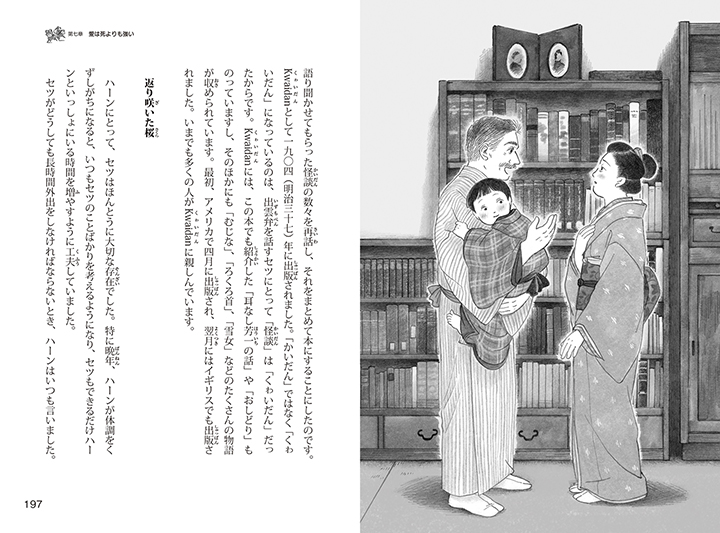

第七章 愛は死よりも強い

母なるセツ/世界でいちばんよきママさん/返り咲いた桜/ようこそkwaidanの世界へ

小泉セツと八雲の年表

あとがき

世界の名作『怪談』誕生のひみつ

小泉八雲の『怪談』は英文で発表され、日本語の『怪談』はその翻訳です。英文の『怪談』に収録された怖い話は、どれも元は日本の古い物語から再話したものですが、セツは古い物語をハーンにわかるように自分の言葉で語り聞かせ、ハーンは独自の人間観をもって、そこから新たな物語を創造していきました。怖さの中に人の情がある『怪談』の誕生には、数々の苦難を乗り越えて生きてきたセツとハーンの生き方の影響も感じられ、多々ある「怖い話」の中で『怪談』が現代に残る名作となったひみつのひとつが、そこにあります。

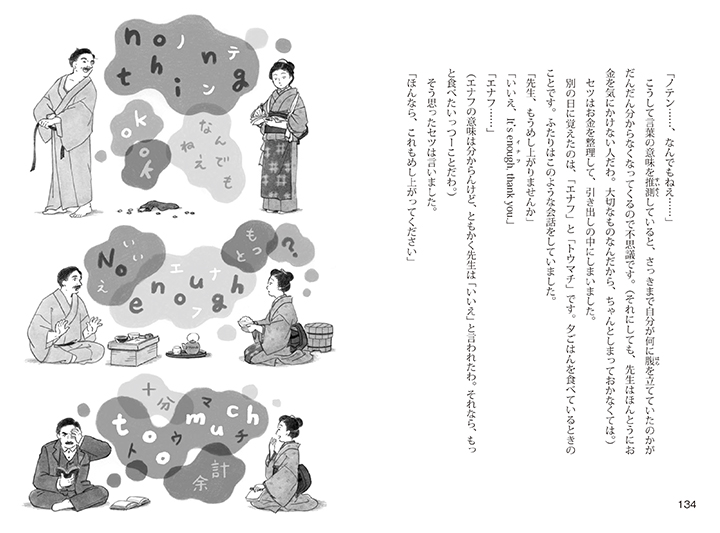

言葉の通じなかったセツとハーンのコミュニケーションのひみつ

英語の辞書も満足になかった明治の時代に、英語を知らなかったセツと日本語がほとんどわからなかったハーンがどのようにしてコミュニケーションをとっていたのかも、読みどころのひとつです。学ぶことが好きなセツは英語を覚えようとハーンの言葉を書き留めて英単語帳を作り、ハーンもセツにわかるように英語で語りかけました。そのうちに、日本語の単語を並べて、ふたりだけで通じる「ヘルンさん言葉」を生み出し、心を通わせていきました。外国語の習得のヒントにもなります。

苦難を乗り越えるひみつ―レジリエンス

武家の娘に生まれたセツは、明治維新で没落して生活は貧困のどん底となり、新婚の夫に逃げられながら、大家族の生活を支えていました。ハーンも幼少期に両親に見放され、事故で片目を失いながら作家を夢見て欧米をさまよい、日本にやってきました。今風に言えば「親ガチャ」大ハズレのふたりが、人生をあきらめずに数々の苦難を乗り越えて前向きに生きていく中で出会い、世界の名作を誕生させました。ふたりの「苦難を乗り越える力=レジリエンス」を養ったのは、幼い頃からの物語好きと自分を信じて行動していく力です。そのおかげでセツは、ハーンに物語を語ることができ、日本の古い物語を人づてに聞いたり、古本屋で本を探して読み漁ったりして、ハーンの創作を主体的に支えました。ハーンも物語好きから、自分を信じて作家を夢見るようになり、若い頃はアメリカの無料の図書館で本を好きなだけ読み、それが後の作家としての大きな財産になっています。

著者からのメッセージ

著者の三成清香さんからメッセージをいただきました。

この本は私にとって初めての「児童書」です。大好きな小泉セツと小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)について、想像をふくらませながら書きました。みなさんがこの物語を楽しんでくれることを心から願っています。

著者プロフィール

三成清香

みなり・さやか。島根県立大学人間文化学部地域文化学科准教授。1984年、島根県出雲市(旧平田市)生まれ。宇都宮大学大学院博士後期課程修了。博士(国際学)。

国際医療福祉大学・文星芸術大学非常勤講師、東大阪大学助教、下関市立大学特任教員、新島学園短期大学専任講師を経て、現職。スペイン留学や、韓国で日本語教師として働いたことをきっかけに世界のさまざまな文化や文学、言語に関心をもつようになる。専門は比較文学で主に小泉八雲の研究を行っている。その一方、多文化共生社会への取り組みや日本語教育にも携わる。

【関連記事】

・2025年NHK後期連続テレビ小説「ばけばけ」特集!第1弾は『小泉八雲 漂泊の作家ラフカディオ・ハーンの生涯』