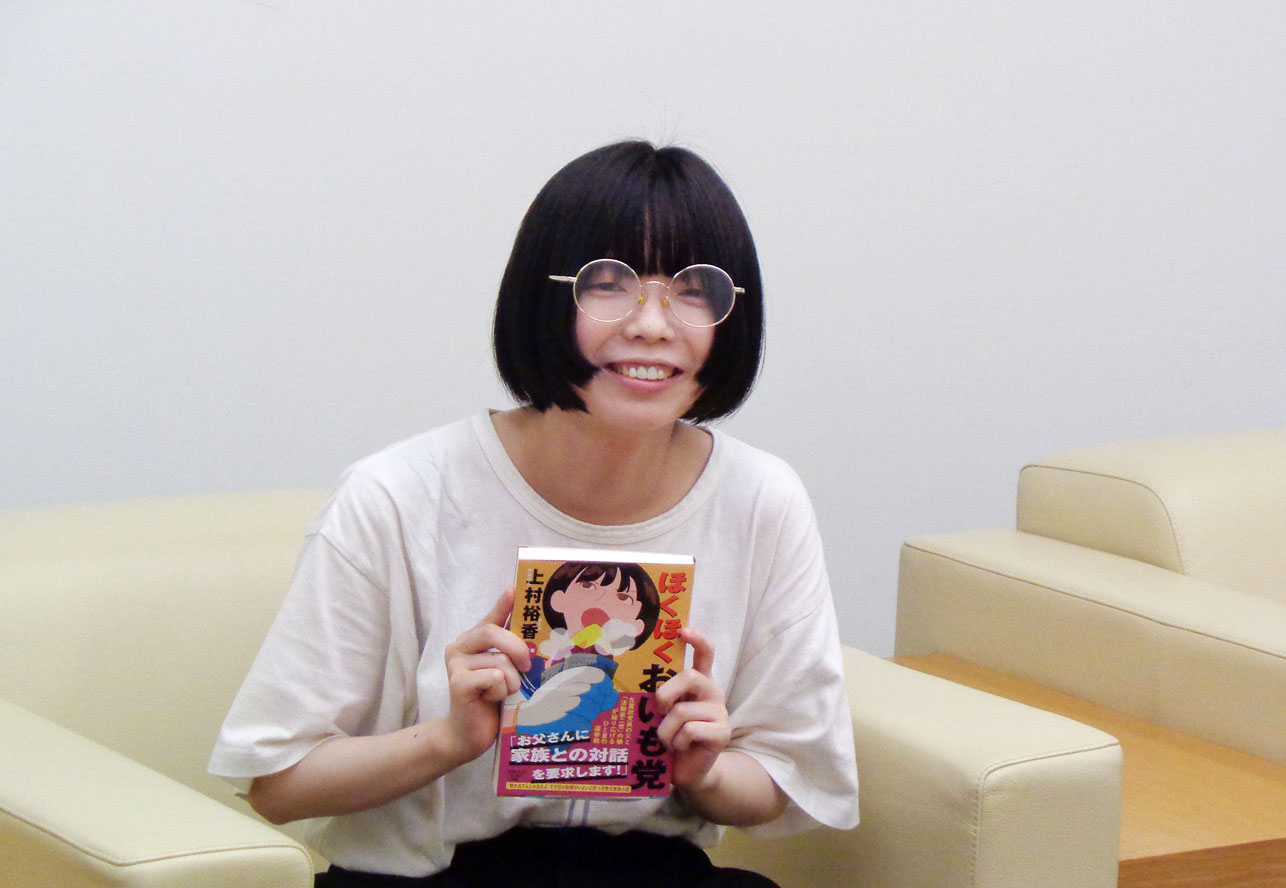

第21回「女による女のためのR-18文学賞」を受賞した『救われてんじゃねえよ』を表題作とする作品集が、今年4月に刊行され話題となった上村裕香さん。2冊目となる単行本『ほくほくおいも党』は、左翼政党員を父に持つ「活動家二世」の女子高生・千秋を主人公とした連作短編集です。

6編を収める本作は、千秋のほか、同じく活動家二世の女性や同じ学校に通う男子高校生、党の専従として働く青年など、各人の視点からいろいろな家族が抱える悩みや葛藤を描きつつ、ひと夏の選挙戦を描くエンターテインメント小説です。

ユーモアを交えて描かれる、読む者の心に深く響く物語は、どのようにして生まれたのでしょうか。創作の舞台裏から登場人物や物語に込めた思いまで、上村さんへのインタビューで迫ります。

『ほくほくおいも党』

著者:上村裕香

発売日:2025年7月16日

発行所:小学館

定価:1,870円(税込)

ISBN:9784093867603

高校三年生の千秋は、父と兄との三人暮らし。左翼政党員の父は、勝てない選挙に出続けて六年。兄は父の出馬をきっかけにいじめられ、引きこもりになった。母は同じころ家を出た。政治と政党に没頭し話の噛み合わない父だが、千秋は対話をしたいと願う。

すれ違う三人の家族を中心に、左翼政党員を親にもち風変わりな名前の自助サークルに集う「活動家二世」たち、震災のボランティアをきっかけに政治活動に出合う青年、高校の生徒会長選挙のドキュメンタリーを撮ることで新たな視点を得る高校生――それぞれの姿を家族の物語とともに描く全6話。(小学館公式サイト『ほくほくおいも党』より)

編集者との出会いで知った「活動家二世」という言葉

――本作は、大学の卒業制作として書かれた小説が基になっているそうですね。

本作を書く前に、左翼政党員の父を持つ女の子を主人公にした短編小説を発表したとき、それを読んだある編集者の方が会いにきてくださって、「実は私も活動家二世です」と言われたんです。私はそれまで「活動家二世」という言葉を知らなくて、その編集者さんの大学時代のサークルの話を聞かせてもらったり、編集者さんのお知り合いの、同じような境遇の方とお話をする機会があったりしたことで、このテーマで一つ小説が書けそうだなと卒業制作として執筆しました。

卒業制作では、本作の第1話と第6話の視点人物である千秋を中心に据え、千秋の視点からの物語を書きました。出版するにあたって、その物語を起点としてそのほかの4話を書きました。

――当初から、千秋を取り巻く人々の話も書こうと思われていたのですか?

卒業制作をいくつかの出版社さんに見ていただく中で、小学館さんと「家族の物語に焦点を当てましょう」ということになり、再構成して物語を増やしています。

卒業制作の時点ではもっと政治色が強かったですし、千秋の一視点の物語だったので、「より多くの人が感情移入できる物語があったらいいよね」という話から現在の形になっています。

――第3話は、千秋の部活仲間であるごく普通の高校生が、学校の選挙のPR映像を撮影する話、第4話は、千秋の父と働く岩崎さんが学生時代に震災ボランティアとして体験した話と、さまざまな視点の物語が収められています。

まずは『ほくほくおいも党』というタイトルが印象的ですが、このタイトルは卒業制作時からのものだそうですね。『ほくほくおいも党』は、作中で「ほくほくしたおいものにおいが好きな人ならだれでも歓迎する政治団体で、活動家二世の自助サークルみたいなもの」と説明されています。

「空飛ぶスパゲッティ・モンスター教」や「ベーコン合同教会」といったパロディ宗教がありますが、それらはユーモラスだけれどもどこか宗教の本質を突いていて、興味深いなと思っていたんです。既存の価値観へのカウンターをおもしろく表明している。それで党の名前を考えた時に、おもしろくて、抜けたようなふにゃっとした感じがあるけれど開かれていて、中には千秋に近しい人物たちがいるというイメージで『ほくほくおいも党』にしました。

「見つけられていない」から書く価値がある。千秋は「対話を諦めない」理想像

――「活動家二世」や政治に関わる人々を描くにあたり、特に意識されたことはありますか?

本作を書き始めたのは2年くらい前で、そのときまだ「見つかっていないな」という感覚がありました。「活動家二世」という言葉をそもそも私も知らなかったですし、物事は、そうした定義する言葉があることによって「見つかる」部分があるんじゃないかと思っています。

『救われてんじゃねえよ』を書いたときに、「ヤングケアラーの物語だね」と言われ、「○○の物語」と簡単に判断されてしまうことにモヤモヤしたことがあります。

『ほくほくおいも党』を書いているときは、「千秋は何に苦しんでいるのか」が最初は相手になかなか伝わらなくて。だからこそ知られていない、まだ見つかっていないのだなと思いましたし、そういった、世の中でまだ見つけられていないものをこそ、小説で書く価値があると思います。世間的な潮流とはズレたとしても、「まだ見つかっていない、千秋ちゃんという人物がいますよ」と思って書いています。

- 救われてんじゃねえよ

- 著者:上村裕香

- 発売日:2025年04月

- 発行所:新潮社

- 価格:1,540円(税込)

- ISBNコード:9784103562313

――別のインタビューで、千秋とご自身の経験がリンクしているところもあると拝見しました。

リンクしている部分もありますが、もちろん千秋と私は別の人間なので、千秋が感じている部分もありますし、自分が生きてきた中で感じてきたことを千秋が同じように感じている部分もあります。

――では千秋とご自身との違いはどのように捉えていらっしゃいますか?

コミュニケーションを持ち続けよう、対話し続けようとするところですね。千秋は対話を諦めない人ですが、現実ではここまで諦めずに誰かと向き合おうとし続けるのは、なかなか難しいのかなと思っています。なので、理想型というか、自分のできないことをやってくれる存在という部分があります。

――千秋の父は政治や政党のことしか頭にない人で、別のことを話していたはずなのに、いつのまにか政治の話になってしまい、家族との会話が成立しない人です。それでも父と心を通わすことを諦めない千秋の姿は、5話の主人公で6年間引きこもりを続けている彼女の兄・健二とは対照的です。

改稿にあたり、家族の話として本作を書かれたとのことですが、『救われてんじゃねえよ』でもヤングケアラーの視点から家族を描かれています。「家族」というテーマにはどのような思いが込められているのでしょうか。

自分の中で特別「家族」を意識しているわけではないのですが、春から『小説推理』で連載していた「一発屋と永遠」も一発屋芸人の父親を持つ息子の話だったり、『小説幻冬』で連載中の「ひかりの沈黙」も親子関係に困難を抱えている娘の話だったり、ハチャメチャな親に振り回されている娘・息子の話は自分の中で書きたいテーマとしてあるのかもしれません。

物語を考えるときには、いつも「困難」から考え始めるのですが、その部分を、今は家族関係が担っている場合が多いですね。ただ、今後は違うテーマや関係性で物語を書いていくことももちろんあります。

――登場人物たちが客観的に見ればかなりの困難に向き合っている場面でも、会話や言動から温かみやおかしみが感じられるのも上村さんの作品の魅力かと思います。その困難を書かれるにあたって、ユーモアとのバランスなどはどのように意識されているのでしょうか?

基本的に喜劇を書きたいと思っていますが、それは単におもしろい、笑える話ということではなくて、喜劇特有の俯瞰的な視点を持っていたいという意味です。千秋の物語でも、父が学校に乗り込んでいって政治の話をまくしたててしまい、三者面談のつもりの教師を困惑させてしまうシーンがあります。千秋は困り切っているけれど、距離を置いてその場面を見たら「その光景はちょっとおもしろいよね」という部分は手放さずにいたいなと思っています。

登場人物が泣いていても、ちょっと視点をずらすことで、その場面自体がおもしろくなったり、悲観的になりすぎなかったり。物語に酔いすぎないというところは担保できると思うので、そういう立ち位置は意識しています。

言葉について考え続ける作者の次作は、M-1王者を目指す青年の物語

――第2話の視点人物である佐和子も非常に印象的な人物でした。千秋が「ほくほくおいも党」で出会う彼女も活動家二世で、政治家であった70代半ばの母親の面倒を見るため、党の仕事を辞めて地元に戻ってきた女性です。

佐和子さんは、お話をお聞きした方や、その内容の印象から膨らませていった人物です。

自分の中から出てきていないキャラクターは、取材させていただく中で「こういう人生があるんだ」「こういう一場面があるかもしれないな」と想像していきます。物語の骨組みについては「この人の困難や、物語の始まりと終わりは何だろう」「こういうお母さんとの関係性だったら物語が成り立ちそうだな」と、結構ロジカルに考えていきました。そのうち頭の中で彼女たちが自然と喋り出したら、その喋っている内容を書いていくような感じです。

――千秋が対話を諦めない人物であることも関係しているかもしれませんが、上村さんの作品を読むと、「言葉」の大切さというものを意識させられます。本作も、佐和子との物語の中では特に、「言語を手に入れる」や「奪われない言葉」など、生きていく上で言葉を拠り所にするような表現が書かれていますね。

あまり今まで意識してこなかったのですが、本作の次に出版される作品を書いているときに、「言葉」というものが強く前面に出てきました。自分の言葉を持つ、そしてそれを相手や社会にちゃんと伝わるような言葉にするという部分について、私は考え続けているのだと思います。

作家として自分の体験や感情をちゃんと言葉にして結晶体にすることができたら、それを「物語」として差し出すことができますが、自分の中でもまだわだかまっている言葉だときちんと相手にも伝えられないし、コミュニケーションが取れません。そういう言葉に対する葛藤が自分の中にもあるのかもしれません。

――その次作の物語はどのような内容になるのですか?

秋以降に発売される予定なのですが、京都の国立大に通い言語学を研究している耕助くんという賢くて真面目な男の子が主人公です。好きな女の子に「私、賢い人よりおもしろい人が好きなの」と言われて、「僕がM-1グランプリで優勝したらキスしてくれますか?」と言って「笑いってなにか」「おもしろいってなにか」を探しはじめる物語です。

――次作も会話とユーモアが冴えるお話になりそうですね。発売を楽しみに待ちたいと思います。本日はありがとうございました。

【プロフィール】

上村裕香

かみむら・ゆたか。2000年佐賀県佐賀市生まれ。京都芸術大学大学院在学中。2022年「救われてんじゃねえよ」で第21回「女による女のためのR-18文学賞」大賞を受賞。2025年4月、受賞作を表題とする短編集を刊行。