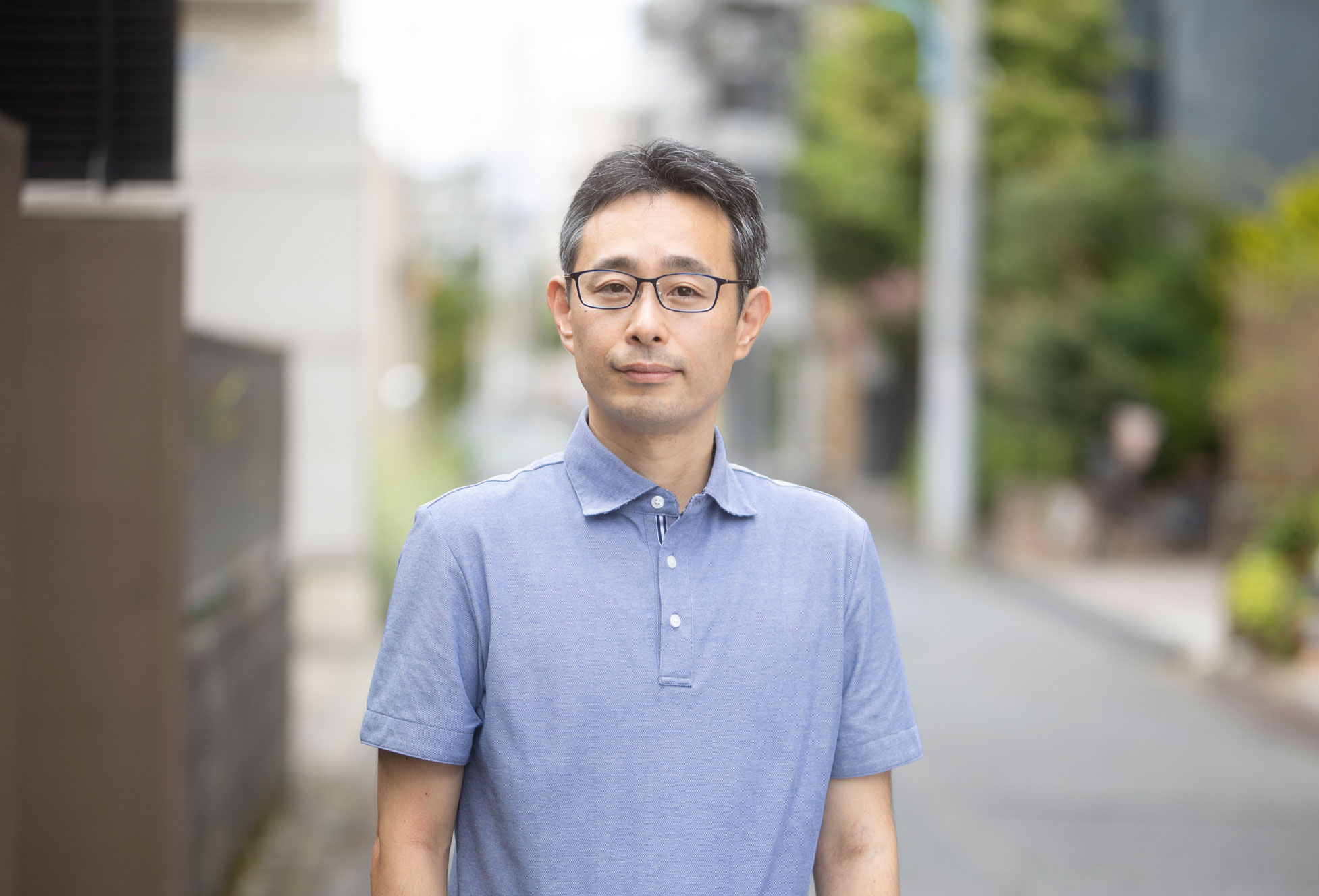

自身初の長編小説『失われた貌(かお)』が、8月20日(水)に刊行された櫻田智也さん。2021年に日本推理作家協会賞と本格ミステリ大賞をダブル受賞した『蟬かえる』をはじめ、アマチュアの青年探偵・魞沢泉(えりさわ せん)が活躍する短編ミステリで多くの読者をうならせてきましたが、長編デビュー作はキャリア初の「警察小説」となりました。

なぜ、初の長編では刑事を主人公にしたのでしょうか。そして、緻密に張り巡らされた伏線の妙と、その先に込められたミステリーへの熱い思いとは。創作の裏側とともに、櫻田さんにじっくりお聞きしました。

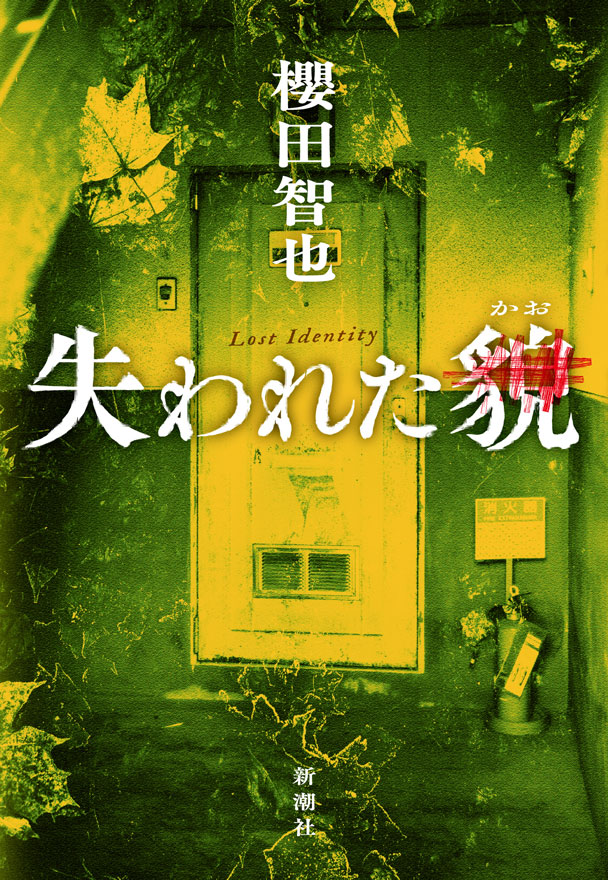

『失われた貌』

著者:櫻田智也

発売日:2025年8月20日

発行所:新潮社

定価:1,980円(税込)

ISBN:9784103564119

山奥で、顔を潰され、歯を抜かれ、手首から先を切り落とされた死体が発見された。事件報道後、警察署に小学生が訪れ、死体は「自分のお父さんかもしれない」と言う。彼の父親は十年前に失踪し、失踪宣告を受けていた。無関係に見えた出来事が絡み合い、現在と過去を飲み込んで、事件は思いがけない方向へ膨らみ始める。

(新潮社公式サイト『失われた貌』より)

「よくあるな」と思われるような“定番”を目指して

――『失われた貌』は櫻田さんにとって初めての長編ですね。どういったところからこの物語はスタートしたのでしょうか。

これまで短編ばかりを書いてきて、それがアマチュアの探偵を主役にしたものだったので、今回はちょっと違った形の、長編らしい長編を目指しました。そこで、まず刑事を主人公に、殺人事件を起こしてしまおうと。「身元不明の死体」を発端に、最初にポンと一つ置かれた謎がフックになって、読者を物語に引き込めるのではないかと考えました。

そもそもオーソドックスというか、定番というか、むしろ「よくあるな」と思われるような話を書きたかったんです。僕はミステリーの中でも古典や定番となっている推理小説をいっぱい摂取して、そのおもしろさに惹かれてミステリーを好きになった人間です。だからこそ奇をてらわず、「これぞミステリー」というものをお返ししたいと思いました。

素人名探偵ものも定番ではありますが、その場合は探偵が事件に関わるまでの経緯を書く必要があります。今回は殺人事件が起きて、すぐ捜査が始まる。犯人は誰だというストーリーラインをとにかく書きたいと思ったので、刑事を軸に書き進めました。

――死体は顔を潰され、手首から先を切り落とされ、歯を抜かれるという猟奇的な状態で発見されます。「なぜ犯人はそこまでしたのか」という謎から物語が動き出しますね。

今は、昔みたいに指紋がなければ捜査が進まないという時代ではありません。なるべく身元がわからないように、しかも素人の手でできることは何かと考えて、そういった形になりました。

歯を抜いたのも、2011年の震災で、歯型のデータから多くのご遺体の身元が判明したというニュースを目にして、犯人としてやれることはやっておこうという感じです。

リアリティの肝は「会社の感覚」と「ニュース記事」

――科学的な面だけでなく、捜査の過程もとても臨場感がありました。警察を舞台に描かれるにあたって、リサーチはどのようにされたのですか?

なるべく信頼できる情報をどこで得られるかなと思ったときに、今は警察庁や各警察署がウェブサイトを持っていて、そこで行方不明者情報や通達なども公開されています。まずはそういう情報に頼ったのと、あとは自分が書きたい内容に関して、それを補強してくれるようなニュース記事が出ていないかを探していきました。

例えば今回、多くの人数が動く形にはしたくないと思ったので、捜査本部を立てないパターンはあるのかなと、そういう事例や可能性を補強してくれるようなニュース記事を拾っていく形です。

また、本作には主人公の同期である生活安全課の人間が出てくるのですが、彼は私服でいいのかと思って調べると、各警察署の服装規定がインターネット上で見られたり、検視官という立場の人間が出てきたときに、階級はどういう人がなるのだろうと調べると、関連する通達が出ていたり。そういう感じで、意外と公式な文書が見つかるのでありがたいですね。

――そういった事実が積み重なって、捜査以外の部分にもリアリティが生まれるのですね。

あとは警察といっても組織なので、会社に見立てたところが大きいです。僕も会社勤めをしていたので、組織としての人の動きや考え方、あるいは会議の進め方などは大きく変わらないのではないかと想像で埋めていった部分が多くあります。

――警察署同士の駆け引きや腹の探り合いも、伏線や謎を増やすことにつながっています。

部署同士の競争と言いますか、どうしても軋轢が生じるところはあるでしょう。僕らの世代だと、「踊る大捜査線」や「相棒」などのテレビドラマによって、自然と「警察ってこういうもの」という“共通認識”があると思います。そういった要素も参考にしつつ、情報を当てはめていったところもあります。

「しょうもない」男と女に張られた伏線が物語を豊かに

――主人公である刑事・日野雪彦は、飄々としたところがありつつも、時に脇道と思われていたところから糸口を見つけるような捜査能力を発揮します。彼のキャラクターはどのように形作られたのですか?

警察小説でありつつ、探偵小説っぽい感じにもしたかったんです。組織人である日野雪彦と、個人としての感情に動かされてしまう日野雪彦、その2つの側面を描きたいなと。そう思ったときに、彼が単独で動くシーンを作る意味でも、本筋とは別個に見える脇道を準備することで、彼が自由に動ける場所を作ろうという思いがありました。

――同僚や上司たち、捜査の過程で出会う弁護士やバーのマスターなど、脇を固めるキャラクターたちもみな個性的で、読んでいるうちに人物像が立ち上がってきます。

キーとなる人物は、だいたい複数回の登場シーンを設けるようにしています。1回目、2回目と会うごとに主人公との関係性が変化していく中で、会話のやり取りや雰囲気でその人物が持ついろいろな面を見せることで、多面的に人物を描きたいと考えました。

事件に関する手がかりとは別に、事件解決には直接関与しないけれども、物語的な豊かさを加えるために、その人物の周辺で別個に伏線を張っている感じですね。

――ハードボイルド的な雰囲気もある本作ですが、日野の部下や事件の関係者など複数の女性や子どもも登場し、重要な役割を担います。各々そういった「人間性の伏線」や家族の姿がしっかり盛り込まれていて、特に女性ならではの逞しさが印象的でした。

もしそのように読んでいただけたのであれば、ほっとします。男性視点になっていないかというのは、ずっと気がかりでしたので。

今回は男性刑事が主人公で、彼が犯罪を突き止めていく過程で、女性と対峙する構図もある。その中で、男女の別なく彼らをできるだけ対等に描きたかったですし、いろんなタイプの、個性を持った女性を書きたいなと思っていました。

僕は常々男はしょうもないなと思っていて、日野も結構しょうもない(笑)。そんなトホホな男たちとの対比で女性を描いている面もあるかもしれないのですが、キャリアの初期の頃は、女性を視点に物語を描けないという苦手意識があって、一つずつ挑戦して、何とかここまで来たという気持ちがあったので、女性たちに魅力を感じてもらえると、とてもうれしくなります。

『失われた貌』、タイトルに込めた二重の意味

――本格推理小説としての謎解きと、そこに至る心理描写が巧妙に絡み合う本作ですが、『失われた貌(かお)』は、読後に、ミステリとしての醍醐味が味わえるタイトルですね。

僕は当初、もっとふわっとしたタイトルを考えていたのですが、担当の編集者から、「この作品はミステリーだ」と宣言するようなタイトルがいいのではとアドバイスをもらいました。

ただ、「消えた顔」や「顔がない」というタイトルはよくあるので、避けていたところはあったんです。でもちゃんとミステリーだとわかって手に取ってもらった方がいいだろうし、『失われた貌』であれば、ラストにまた違った意味をもたせられるということで、ゲラができた後ぐらいに決まったと記憶しています。

―― ちなみに、ふわっとしたタイトルはどんな感じだったのですか?

初稿を送ったときは、「ありふれた過去」みたいなタイトルでした。トリックも事件の動機も、推理小説としてある意味“定番”だなと思っていたので、それを前面に押し出そうかなと。そうしたら「あまりにも原尞さんの雰囲気すぎる」という返事が返ってきて(笑)。

結果、シンプルなものになりましたし、読み終えたときにまた別の意味も浮かび上がってくるので、良いタイトルだなと思っています。

――タイトルの意味するものについては、読者にぜひ、読後にじっくり味わっていただきたいと思いますが、事件の真相にたどり着くまでの二重、三重に散りばめられた伏線は、どのくらいの期間をかけて構成されたのですか?

いよいよ本作を書くぞとなってから半年くらいですね。長編を書きましょうというお話自体をいただいたのは、もう7年も前です。ほかのシリーズを書いていることを理由に逃げていたのですが、いよいよ書き始めましょうとなったのがちょうど去年の8月です。

――どこをとってもネタバレになりそうで具体的なことが言えないのは残念ですが、さまざまなヒントが真実へとかみ合っていくところはまさに読みどころですね。

当初は短編で伏線回収は結構やったよなという気持ちがあったので、初稿の段階ではその部分はもっとあっさりしていました。小説としてのオチを含めて、だいたいの流れは変わらないのですが、長編の感覚がわかっていなかったので、どのくらいの塩梅で伏線を張っていったら読者に納得してもらえるか、つかめていなかったこともあると思います。

とはいえ読者が「あっ」と思うような気づきの部分として、伏線を張って回収する作業を入れていかないと謎を解くおもしろさに気づいてもらえないので、そこからその部分を強めていきました。

一方で、あまり謎を引っ張ったまま進みたくないなとは思っていて、今回はもったいぶらないで話を進めていこうと考えていました。長い物語なので、「なんだかよくわからないな」がずっと続くと、読んでいてもストレスを感じますよね。そこで段階ごとにいろいろな謎を解き明かしていって、読者に着実に物語が進んでいるな、解決に向かっているなと思いながら読んでもらえるように組み立てていきました。

ミステリーだからこそ描ける人間の“普遍”

――初めての長編の発売にあたり、いまのお気持ちをお聞かせください。

初稿を書き上げたときに、編集者に「どんなもんでしょうか」とおずおずと差し出した感じだったのですが、その後も手を入れるたびに同じ感覚をずっと引きずっています。

ただ、多分今まで僕の短編を読んでおもしろいなと思ってくれた読者の方をがっかりさせるような作品にはなっていないと思うので、そこまで持っていけたことはすごく良かったなと、ほっとしています。

――「本物の『伏線回収』と『どんでん返し』をお見せしましょう!」のコピーに違わず、ミステリーの楽しみを存分に味わえる本作ですが、改めて櫻田さんにとってのミステリーの魅力を教えていただけますか。

僕の読書体験のほとんどは推理小説によるもので、その中でも僕が惹かれてきたのは、密室やアリバイなど、トリックがわかれば犯人がわかるという物語よりも、人間の考え方や行動の末に起きてしまったことが、その人を知らない人からは何が起きているのかわからないといった構図の作品でした。

「なるほど、確かに人ってそういうものだよね」というミステリーを読みながら大人になってきて、ミステリーから教えてもらうと同時に、ミステリーを納得できる自分にだんだん成長してきたわけです。他ジャンルの小説も理解がしやすくなるなど、僕にとってミステリーはすべての入り口でした。

だからこそ、物語を書きたいというよりも、ミステリーを書きたいという思いがまずあって、その中で人間の普遍性を書ければいいなと思います。その上で、「事件ってそうやって起きるよね」という部分こそを描きたいですし、そこに納得して共感してもらえれば書いた甲斐がありますね。

【著者プロフィール】

櫻田智也

さくらだ・ともや。1977年生まれ。北海道出身。2013年、昆虫好きの青年・魞沢泉を主人公とした「サーチライトと誘蛾灯」で第10回ミステリーズ!新人賞を受賞しデビュー。2017年に、受賞作を表題作とした連作短編集が刊行された。2021年には、魞沢泉シリーズの2冊目『蟬かえる』で、第74回日本推理作家協会賞と第21回本格ミステリ大賞をW受賞。他著に、『六色の蛹』(いずれも、東京創元社刊)がある。

関連記事

・伊坂幸太郎、恩田陸、米澤穂信が絶賛する話題作!櫻田智也『失われた貌』が早くも重版決定