4月9日(水)、2025年本屋大賞が決定し、阿部暁子さんの『カフネ』が受賞しました。『カフネ』は、愛する弟を亡くした41歳の薫子が、弟の元恋人である料理人・せつなと、食を通して温かな関係を築いていく物語です。食と人を思う心をテーマに描かれる本作がどのように生まれたのか、阿部暁子さんに受賞の喜びとともにお話を聞きました。

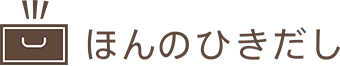

『カフネ』

著者:阿部暁子

発売日:2024年5月

発行所:講談社

定価:1,870円(税込)

ISBN:9784065350263

一緒に生きよう。あなたがいると、きっとおいしい。

やさしくも、せつない。この物語は、心にそっと寄り添ってくれる。法務局に勤める野宮薫子は、溺愛していた弟が急死して悲嘆にくれていた。弟が遺した遺言書から弟の元恋人・小野寺せつなに会い、やがて彼女が勤める家事代行サービス会社「カフネ」の活動を手伝うことに。弟を亡くした薫子と弟の元恋人せつな。食べることを通じて、二人の距離は次第に縮まっていく。

2025年本屋大賞、第8回未来屋小説大賞、第1回「あの本、読みました?」大賞受賞。

(講談社公式サイト『カフネ』より)

本屋大賞は、読者の代表である書店員が選んでくれる特別な賞

岩手県在住で、受賞の第一報は編集者からの電話で受けたという阿部さん。

「ノミネートの時もそうだったのですが、今回『受賞しました!』と編集者さんの感極まったような声を聞いても、『はあ』と心が追いつかない感じで(笑)。信じられない出来事が起こると、頭が真っ白になるという表現を私も小説に書いてきたのですが、本当は真っ白になるというより、思考がうまく働かなくなるのだなと考えていたことを覚えています」

本屋大賞は、全国の書店員が投票で選ぶ「いちばん!売りたい本」に授与される賞。だからこそ「特別」の思いがあると語ります。

「本屋大賞は、読者さんたちの代表である書店員さんが選んでくださる賞です。書店での業務をしながら、ノミネート作を見い出すための1次投票をし、さらにノミネートされたすべての作品を読んで、コメントまで書いてくださる。それは生半可な気持ちではできないくらい大変なことでしょうし、その中でおもしろかった、よかったよと本作を選んでもらえたことは無常の喜びです」

受賞作の出発点は、編集者に「弟に死なれた姉と、弟の元恋人の話はどうか」という提案を受けたこと。その一言に、「ドラマ性を感じる情報がたくさん詰まっている」と触発されて物語が動き始めたといいます。

「その設定を聞いたときに、薫子とせつながカフェでやり合っている冒頭の情景がぱっと浮かんで、同時に結末のシーンも見えました。私はラストが浮かばないとなかなか書けないので、これは行けそうと思い着手しました」

コロナ禍が物語に与えた変化

2018年に依頼を受けた阿部さんが、執筆に取り掛かったのは2021年のこと。その間に起きた新型コロナウイルスの感染拡大は、作品の方向性を大きく変えることになりました。

「当初は、人生にくじけた41歳バツイチの薫子と、さすらいのクールな料理人・せつなが、食材を担いで古いワゴン車に乗り、依頼者のもとを次々と訪れる、ちょっとコミカルなロードムービー風の小説になる予定でした。

それがコロナ禍になって、人と会えない、職場に行けないばかりか雇い止めに遭ってしまう人が出てくるなど、何か一つ石が投げ込まれると、ここまで日常が急変してしまうのだということを目の当たりにして。この先どうなってしまうのかまるでわからないという閉塞感を体験して、否応なく生活というものを深刻に考えるようになりました」

その時期、特に印象に残ったのが子ども食堂に関するニュースだったといいます。

「子ども食堂が閉鎖されたというニュースに、とても胸が痛みました。それは私の地元だけでなく全国で起こっていて、その場所を頼みにしていた人たちはどうなってしまうのだろうと思っていました。しかし、子ども食堂を運営していたスタッフの人たちが、すぐにお弁当を作って、必要としている家庭に届ける活動を始めたという続報を見て、座って心配しているだけの自分が恥ずかしくなりましたし、衝撃を受けました。

未知のウイルスが蔓延している脅威の中、大変な状況に置かれた人たちのために真っ先に動いている人々の姿に、人が人を思う姿を描きたいと、強く思いました」

「どん底」から救ってくれたご飯の力

夫に突然離婚を言い渡されたばかりか、年の離れた最愛の弟・春彦に死なれ、自暴自棄の生活を送っていた薫子。そんな中、春彦の遺言がきっかけで、彼の元恋人・せつなと関わりを持つようになった薫子は、彼女に料理を作ってもらううちに、生きる気力を取り戻していきます。そこには、自身のつらかった時期の実感が込められているそうです。

「私はデビューしてからしばらく、本が売れない時期が続きました。そうすると本を出すのも難しくなって、自分はいよいよまずい状況にあると焦りすぎたのか、オリジナルの話を書けなくなってしまったのです。その時に、家族に外食に連れて行ってもらい、『こんな時に?』と思いながらも熱々のハンバーグを食べたら、思わず元気が出てしまって。

その体験が、どん底状態の薫子が、せつなの料理を食べて元気になっていくシーンにつながっています」

家事代行サービスの会社「カフネ」で料理人として働くせつなは、身近な材料で、食べる人に寄り添う料理を提供していきます。それは、栄養バランス満点のチャーハンで作ったおにぎりや、漫画に出てくるような骨付き肉、オムライスやプリンなど、読んでいるこちらも思わず食べたくなってしまうようなものばかり。

「コロナ禍前に構想していた当初からせつなは料理人という設定でしたが、その時は小洒落た料理を作る話になる予定でした。しかし、私たちが普段食べているご飯はそんなに洒落たものではないですし、冷蔵庫の残り物で工夫して作るような料理も普通にありますよね。そんな身近なご飯を素敵だな、いいなと思って読んでもらえるように書きたいと思い、今のような形になりました」

やがて、薫子はせつなに誘われ、カフネが行っているボランティア活動に参加することになります。困っている人がなるべく助けを求めやすいようにと考えられたその仕組みは、先ほどの子ども食堂のニュースから阿部さんが発想したものです。

「自分で申し込むサービスでは、無料だからこそ利用しない人がいるだろうと考えました。普段から家事代行を利用している常連さんが、自分では使えないチケットを必要であろう誰かにあげるという形であれば、困っていても自分からは声をあげられない人に届くかもしれないと思ったのです」

▼せつなが作る料理の一部がこちら。一部のレシピは『カフネ』の公式サイトで紹介されています

登場人物たちの生きる姿に「光を見い出す」可能性を託す

それぞれに、つらい思いや体験を背負っている本作の登場人物たち。特に、不妊治療に苦しんだ薫子のリアルな心情は、阿部さん自身の体験が反映されています。

「自分も不妊治療をしていてあまりにもきつい時期があり、その思いを書いてしまえという気持ちから、薫子には厳しい設定を背負わせてしまったところがあります。

ウクライナの戦争や社会情勢などもあって、当時の自分はかなり悲観的になっていました。今読み返すと、薫子も含め、みんな、大変過ぎたかもしれない……とも思います。ですが、物語の中でつらい思いをしている彼らが、もし小さい光を見い出すことができたのならば、現実に生きる人たちにも同じ可能性があるということではないか、そうであってほしいという思いで書いていました」

その一方で、重いばかりでない、コミカルな会話が繰り広げられるのも『カフネ』の読みどころ。

「重くてつらいことを書いていると、つい笑いを取りたくなります。脂ぎったものを食べてもらうので、間にレモンシャーベットを入れたいという感じで、そろそろ話が重いぞと頭の中で警報が鳴ると、薫子とせつなが漫才を始める傾向にあります」

インタビュー中も、楽しいたとえを交えながら場を和ませてくれる阿部さんですが、執筆に向かう姿勢は真摯そのもの。薫子とせつなが訪れるのは、介護に明け暮れる人や双子をワンオペで育てる母親、仕事も育児もこなすひとり親世帯など、日々の生活に疲弊し、家事まで手の回らない家庭であり、その背景にはセンシティブな問題をはらむこともあります。

「書くことは、どう言い繕っても自分の飯の種にすることなので、その時点で申し訳ないという思いがあります。

小説は読んでいる人がいて、そのテーマが自分の身に近すぎるがゆえに傷つく人がいるかもしれません。せめてなるべく誤解を生まないように、頭から決め付けないように、テーマを決めたら可能な限り調べて書くようにしています。そして、物事には必ずいろいろな面があるはずなので、そのことを忘れずに書いていきたいです」

そんな姿勢は、人物を多面的に描くことにも表れています。

「人は付き合っていくうちに知っていくことが増えて、そのたびに印象が変わっていくと考えていて。だからこそ話が進んでいく中で、どの人物も最初は正面しか見えていなかったものが、斜めもサイドもバックも見えてくるような書き方をしようと思っていました」

『カフネ』という言葉があらわす関係性

タイトルの『カフネ』は、ポルトガル語で「愛する人の髪にそっと指を通すしぐさ」を表す言葉。阿部さんは、友人から誕生日にプレゼントされた『翻訳できない世界のことば』(創元社)という本でその言葉を見つけました。

「すごく素敵な言葉だなと思って、いつか使えたらと心の中にストックしていました。薫子とせつなの関係や物語を象徴するタイトルを考えていたときに、『カフネ』がしっくりくるなと思ったのです」

本作で描かれるのは、容易に定義できる関係だけではありません。ゆるやかにつながる中で、人も人間関係も変化していく。そのやわらかさが魅力であり、一方で血のつながった家族だからこその難しさに、痛みを覚える人も多いかもしれません。

出身地であり、いまも住み続ける故郷のことを、「好きなところも好きではないところもあって、それでも離れがたいという家族に似た気持ちを持っている」と語った阿部さん。昨年、出産を経て、家族のとらえ方に対する変化はあったのでしょうか。

「私は今までも家族のことを多く書いてきました。それはやはり、子どもの立場で周囲と否応なしに持たされた関係の中で、救われる部分もありますが、どうしようもない苦しさを味わうこともあると感じてきたからです。

親となったことで、今まで自分が体験してきたよくない面を、もしかしたらわが子に体験させてしまうかもしれない。そうならないようにしたいですが、避けようがないことのような気もしています。子どもを持って一番変わったのは、これまで子どもとしての立場で書いてきたけれど、そうではない立場を自分が持ったということかもしれません」

『カフネ』はすでに累計発行部数が32万部となっており、その反響の高さがうかがえますが、実際に寄せられた声は、阿部さんにとって意外なものだったといいます。

「実は『カフネ』を書いていたときは、これはあまり好評を得る話ではないかもしれないと思っていました。テーマがあまりにも身近だし、先ほどもお話ししたように、自分の苦しかった部分を吐露したいという動機がなかったわけではありません。もう一つ、『この話の一番おもしろいところはどこですか』と聞かれても、自分でははっきりと答えられないところがありました。

しいて言うなら、薫子とせつなの掛け合いは楽しんでいただけるかもしれないと思っていましたが、実際にいただいた反響の中身は人それぞれでした。『食事のシーンが美味しそうだった』という人や『家族のあれこれがわかりすぎる』という人、『自分も不妊治療の経験があるから読んでいてつらかった』という人や、『ミステリーの要素があっておもしろかった』という人もいます。

意図していなかったものの、読む人によっていろいろな角度から楽しんでもらえる作品になっていたのであれば、それは今という時代や、世界を取り巻く状況の巡り合わせもあってのことで、幸運だったと感じています」

書くことの魅力は「世界を広く感じながら生きていけること」

高校時代から小説の執筆をはじめ、「小説に夢中な人生」を送っているという阿部さん。「食べることと歯磨き以外でここまで続いているものはほかにない」といいますが、書くことだけは飽きずに続けてきた、その魅力はどこにあるのでしょうか。

「本を読むことの魅力にも似ていますが、自分一人の人生だけを生きているよりも、世界を広く感じながら生きていけることがあります。また、書いているおかげで、世界にはいろいろな人がいてそれぞれの状況があり、めまぐるしく移り変わりながら、その変化が響き合って生きているということを、いつも忘れずにいられるのかもしれません」

『カフネ』のスピンオフ短編集も鋭意執筆中という阿部さんの、今後の抱負とは。

「1年前の自分が書いたものを今回高く評価していただいて、それはすごく嬉しいのですが、正直にいって産後はほとんど研鑽を積めていない状態なので、まずは次の本を出せるようにしたいです。本屋大賞を取った作家だと、次回作は少なからず期待を持って読まれると思うので、その期待に応えられるようなものを書きたいと思います」

【著者プロフィール】

阿部暁子

あべ・あきこ。岩手県花巻市出身、在住。2008年『屋上ボーイズ』(応募時タイトルは「いつまでも」)で第17回ロマン大賞を受賞しデビュー。著書に『どこよりも遠い場所にいる君へ』『また君と出会う未来のために』『パラ・スター〈Side 百花〉』『パラ・スター〈Side 宝良〉』『金環日蝕』『カラフル』などがある。本作『カフネ』で第8回未来屋小説大賞、第1回「あの本、読みました?」大賞、2025年本屋大賞を受賞。

関連記事

・2025年本屋大賞に、阿部暁子の『カフネ』!第2位に早見和真の『アルプス席の母』

・「2025年本屋大賞」受賞!阿部暁子さんのおすすめ小説|2024年ベストセラーランキング