17世紀の数学者が示した数学の頂

17世紀の数学者フェルマーが残したメモの証明に、あまたの数学者が挑み、敗れてきた。フェルマーは「私はこの命題の真に驚くべき証明を持っているが、余白が狭すぎるのでここに記すことはできない」と書いているが、果たして本当に証明を持っていたのか怪しいとさえ言われている。これを「悪魔の証明」とは、大げさに聞こえるかもしれない。しかし証明への道は遥かに遠く、その半ばで倒れた数学者をカウントすれば、それはまさしく「悪魔の証明」としか言いようがない。

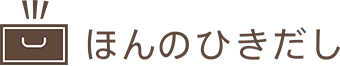

本作『神にホムラを ―最終定理の証明方法―』の時代設定は戦後、占領下の日本。主人公は黒い左目と青い右目を持つ日系人のアンディー・ホムラ。人種差別により数学者としてアメリカの大学で研究できず、米軍の通訳として働く彼は、フェルマーの最終定理に取り憑かれている。

そんな彼は、養子を迎えたいという海軍将校・フォックス少佐の依頼で孤児院を訪れ、名前もない一人の混血児少女に出会う。彼女が雑紙に書き続ける奇妙な式に、フェルマーの最終定理への道筋を感じたホムラは、この養子話を潰そうとするが、その目論見はフォックス少佐に見破られてしまう……。

立ちはだかる差別と、軍隊という抗えない階級に対し、ホムラは黒い左目を差し出す!

『はじめアルゴリズム』や『数学ガール』など数学を扱った漫画はあるけれど、この作品は物語の熱量において、群を抜いている。

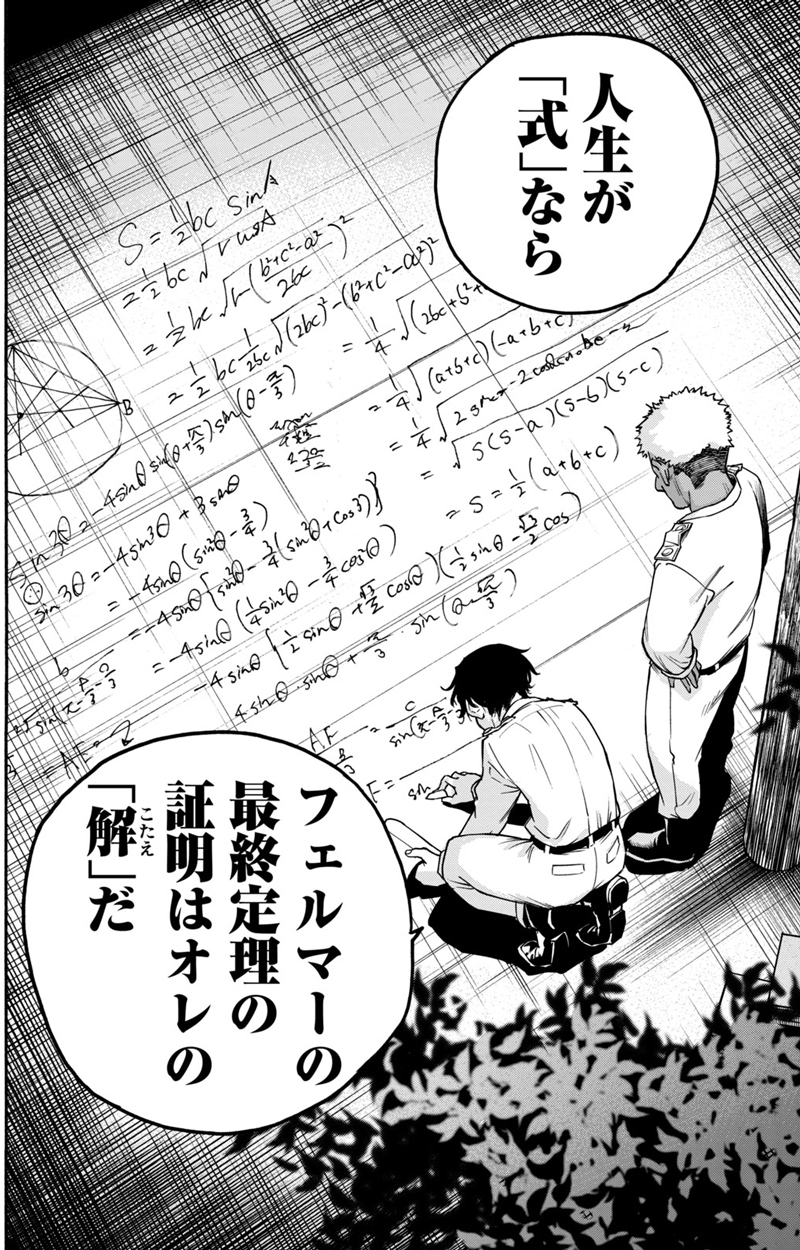

ホムラは少女を引き取り、ラマという名前を与え(由来はもちろん天才数学者ラマヌジャンから)生活を始める。ラマが孤児院に残したおびただしい雑紙から、彼女の数学的思考を読み解こうするホムラ。しかしラマ独自の創作記号を使った数式は一向に読み解けない。そこでラマが数学と出会ったきっかけを探ろうとして、彼女が孤児院に残した一枚の折り紙を手にする。

数学の世界のルールブックとも言えるピタゴラスの定理に、なんの知識も持たずにたどり着いていたラマ。それは、彼女が完全オリジナルの数学体系を築いている証拠だった。

新しいゲームと頭脳(エサ)探し

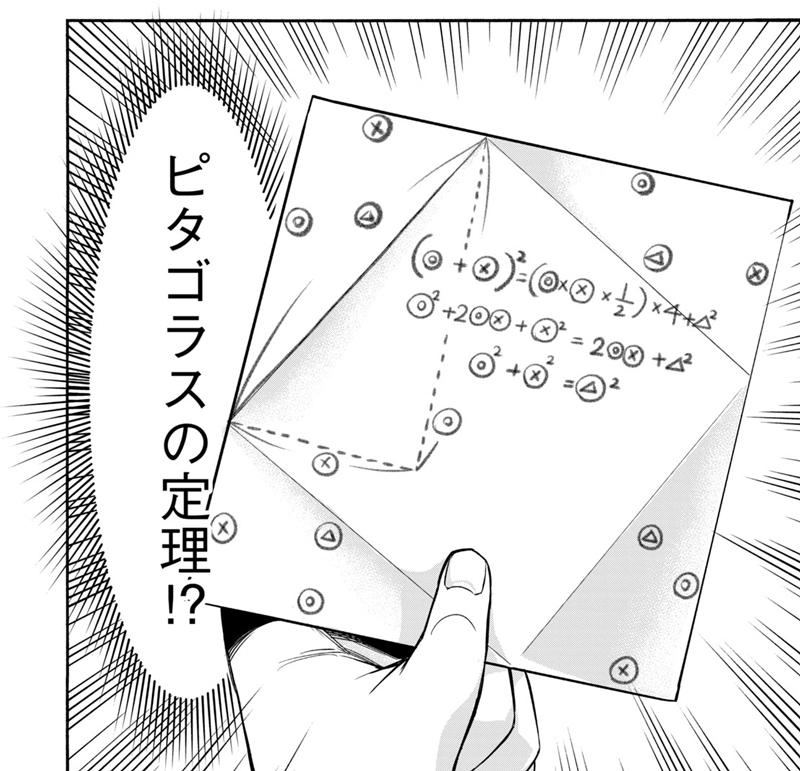

ホムラは、ラマの数学体系と現代数学の共通点を探ろうとするが、これもうまくいかない。煮詰まったホムラに、意外な人物がアドバイスを与える。フォックス少佐だ。

ラマに与えられる新しいゲームとは何か?

それは、ラマがこれまで触れてこなかった現代数学だ。ホムラは彼女に小学算数、中学、高校の数学の参考書を彼女に差し出して選ばせる。彼女が選んだのは小学算数の参考書。ラマは自ら築き上げた数学体系を一旦捨て、算数から数学を学び直すのだった……。

フェルマーの最終定理は、アンドリュー・ワイルズらにより1994年に証明され、翌年、誤りがないことが確認された。その証明は、幾多の数学者による予想を踏まえて成し得た。つまり「人類が繋いだバトン」を引き継いでゴールは切られたのだ。実は、そのバトンの一部(それもかなり重要な部分)を日本人が担っている。谷山豊(1927-1958)と志村五郎(1930-2019)による「谷村-志村予想」がそれだ。もちろんこの作品はフィクションで、この二人を描いているわけではない(が、その人生も実に興味深い)。でも彼らが青春期を過ごした時期に、作者があえて物語を設定しているところに、なにか思惑があるのか深読みしたくなる。そして、その二人が学んだ東京大学でホムラは次なる行動に出る。

ホムラとラマは、著名な日本人数学者が集うセミナーに参加しようとするが、日系人であることを理由に門前払いを喰らってしまう。意を決したホムラは安田講堂を駆け上がり、ラマの書いた判読不能の雑紙をばら撒く!

その雑紙の真価に気づき、引き寄せられる人の影……。

と、第1巻はここまで。ここからホムラの元に優れた頭脳が集結し、その頭脳をラマが丸呑みし、それを足がかりにホムラがフェルマーの最終定理を証明する……のだろうか?

実は物語のここまで、ラマは判別不能の数式を書くばかりで、一言も言葉を発していない。それはまるで「0」と「1」を吐き出し続けるコンピューターみたいなものだ。彼女が現代数学を学び、成長することでいつか言葉を獲得する。そのとき、物語はきっと大きく動き出すに違いない。そのとき、神(もしくは怪物)のようなラマの才能を前にホムラはどう相対するのだろう? それはまだ当分先の話になりそうだが、気になる。むっちゃ気になる!

*

(レビュアー:嶋津善之)

※本記事は、講談社コミックプラスに2024年6月7日に掲載されたものです。

※この記事の内容は掲載当時のものです。