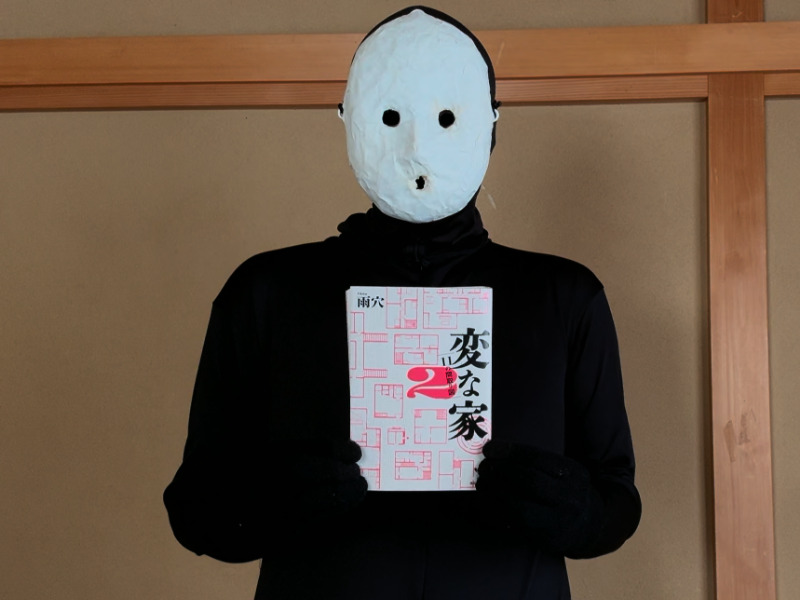

5月31日(金)に発表された日販調べによる2024年上半期ベストセラー総合ランキングで第1位に輝いたのは、雨穴さんの『変な家2~11の間取り図~』(飛鳥新社)でした。同書は単行本フィクション部門でも第1位となり、前作の『変な家』(同)の文庫版は文庫部門で第1位と三冠を達成しました。

また、単行本の『変な家』(同)は総合ランキングで第4位、雨穴さんの関連作『変な絵』(双葉社)も総合ランキングで第7位と合計4点がランキング入りを果たしました。

『変な家』は50刷94万部とミリオンセラー目前、『変な家2』は13刷70万部、『変な家』(文庫版)は6刷60万部と電子書籍版を含めて、「変な家」シリーズは累計250万部となっています。また、『変な絵』(電子・オーディオブック含めて80万部)を合わせると、雨穴さんの作品は合計330万部の大ヒットとなっています。

「変な家」シリーズは、ホラー作家でYouTuberとしても活躍する雨穴さんによるオカルトミステリーで、間取り図から謎やトリックを読み解くというもの。作品内に図が多いことで、普段本を読まない人でも手に取りやすく、2024年3月に映画化されたことでさらに注目を集めました。上半期ベストセラーランキングで旋風を巻き起こした雨穴さんに、これまでの作品への思いや執筆で気をつけたことなどを伺いました。

【関連記事】日販調べ2024年上半期ベストセラー

雨穴(うけつ)

作家、YouTuber、ウェブライター、イラストレーター。2018年からWEBメディア「オモコロ」にて活動を開始。

作家としては2021年のデビュー以来『変な家』『変な絵』『変な家2』の3冊を刊行している。

間取り図+「隠し部屋」の不動産ミステリーが誕生

――『変な家2』が総合ランキング第1位&単行本フィクション第1位、『変な家』の文庫版が文庫部門で第1位と「変な家」シリーズが三冠を達成されました。おめでとうございます。率直なお気持ちをお聞かせください。

まずは読んでいただいた皆さまに、感謝の気持ちでいっぱいです。また、本を売ってくださった書店の方をはじめ、流通の方、さらには出版社も含めて、私の本に関わってくださった方々すべてに感謝しています。当然ですが、私一人ではこれだけ多くのお客様に届けることはできませんから。

あとは、やはり映画化の話題に後押しされての1位だと思います。間宮祥太朗さん・佐藤二朗さんをはじめ演者の皆様、音楽やセットを作ってくださった方々、そして名前が大きくクローズアップされることのない、たくさんの現場スタッフの皆様に御礼を言いたいです。

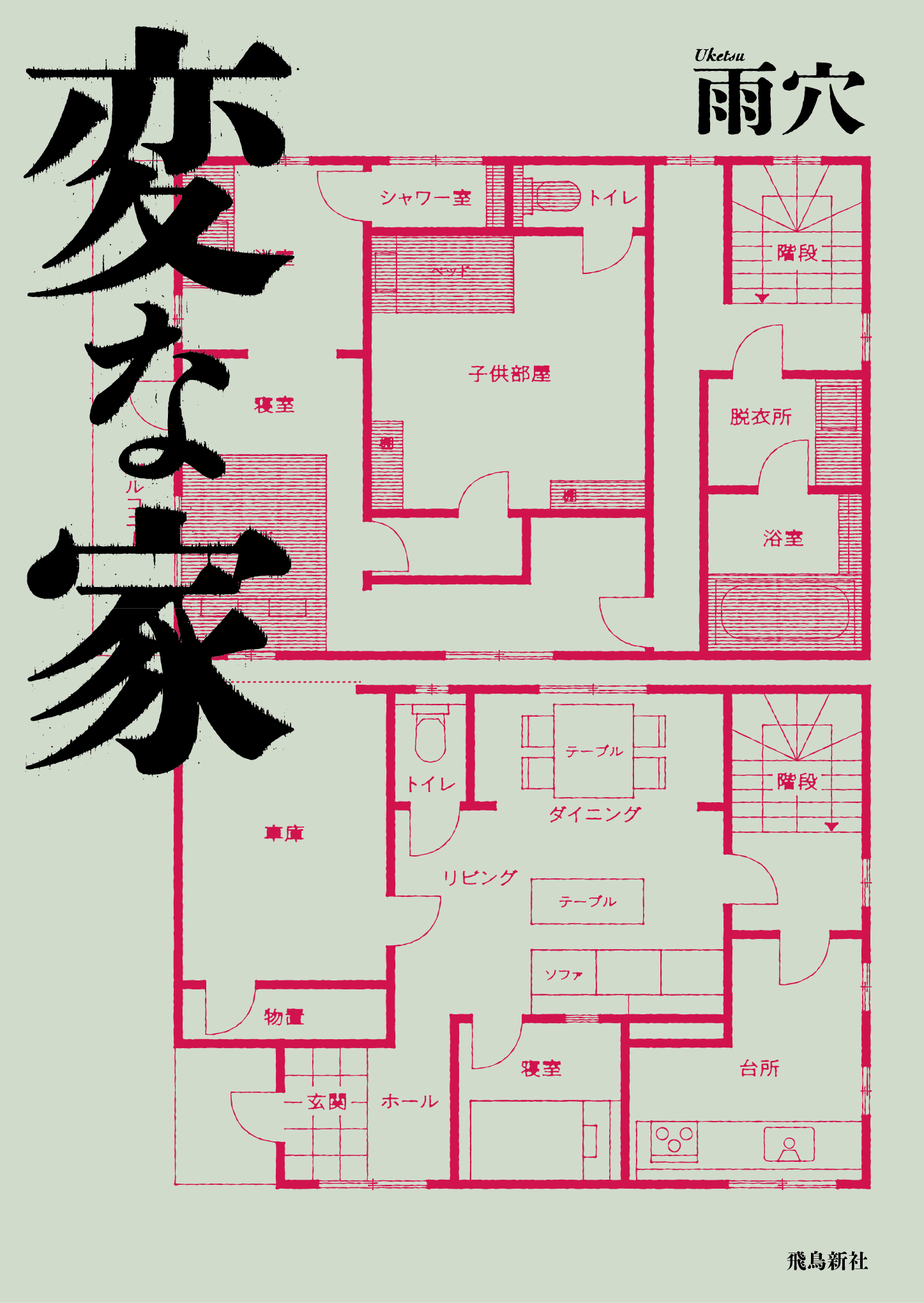

『変な家』(単行本)

著者:雨穴

発売日:2021年7月

発行:飛鳥新社

定価:1,400円(税込)

ISBN:9784864108454

『変な家』(文庫版)

著者:雨穴

発売日:2024年1月

発行:飛鳥新社

定価:770円(税込)

ISBN:9784864109932

知人が購入を検討している都内の中古一軒家。開放的で明るい内装の、ごくありふれた物件に思えたが、間取り図に「謎の空間」が存在していた。知り合いの設計士にその間取り図を見せると、この家は、そこかしこに「奇妙な違和感」が存在すると言う。間取りの謎をたどった先に見たものとは......。不可解な間取りの真相は!? 突如消えた「元住人」は一体何者!? 本書で全ての謎が解き明かされる!

(飛鳥新社公式サイト『変な家』より)

――ご執筆されている中で、これだけのベストセラーになると思っていましたか?

全然思ってなかったですね。素人ながらに「出版不況」という言葉はよく耳にしていましたし、100万人規模のフォロワーを持つインフルエンサーが本を出して数万部、という実績を見ていましたから。フォロワーが数万人だった私は「2,000~3,000部売れれば御の字かな」という気持ちでした。

――『変な家』は、雨穴さんがライターとして活動されていたWEBサイト「オモコロ」に寄稿したフィクションの記事が発端だと聞いております。

昔は、いわゆる「おもしろ記事」と呼ばれるギャグ系の記事を書いていました。歯間ブラシで矢を打ったり、自宅のトイレを悪のアジトのように改造したり、思いつくことは何でもやっていましたね。

でも、そういったジャンルではあまり自分の個性が発揮できず、だんだんとホラーフィクションを書くようになったんです。もともとホラーは好きでしたし、自分の性格的にも怖いものを作るのは合っていたんだと思います。特にミステリー要素を加えた長編記事を書き始めたあたりから、読者からの反応も大きなものになりました。『変な家』は自分にとって3つ目の長編ホラー記事です。

――『変な家』のアイデアはどのように考えたのですか?

もともと、ホラーによく出てくる「ドアのない部屋」というテーマが好きで、それを題材に何かできないかなと思ったのが発端でした。とはいえ「座敷牢」「監禁部屋」といったありきたりなオチにはしたくない。

「なぜドアのない部屋が作られたのか」に対してミステリーとしておもしろい「解答」を作ることを自分に課して制作をはじめました。間取り図を用いたのは、やはり松原タニシさんの『事故物件怪談 恐い間取り』からの影響が大きいです。「間取り図×ホラー」というフォーマットは松原さんの偉大な発明だと思います。

――WEB掲載後に書籍化の依頼が寄せられたと聞きました。

2020年10月に記事としてオモコロで発表した後、同様の内容を動画にしてYouTubeで公開しました。内容は書籍版『変な家』における第1章ですね。のちのち全4章の長編になるのですが、当時は短編のつもりで続きはまったく考えていませんでした。

ですので、飛鳥新社の編集者・杉山さんという方から「書籍化しませんか?」と打診されたときは「これの続きをどうやって書けばいいんだろう」と悩みましたね。

――「本」という媒体で作品を発表することについてのお気持ち、さらには「本」というメディアについての印象も合わせて教えてください。

それまで小説家になりたいと思ったことも、書いたこともありませんでした。「本を出版する」ということに現実感がまるでなかったんです。杉山さんからオファーをいただいたとき、受けるべきか迷いました。本を一冊仕上げるとなると、その間は記事執筆や動画制作といった活動ができなくなり、WEBでのキャリアが空っぽになってしまうからです。

ただ、そのとき思い浮かんだのが祖母のことでした。これはWEBライターやYouTuberのあるあるなんですが、どれだけネットで人気者になっても家族や親戚には伝わらないんです。年配の方に「YouTubeでバズった」と言っても、そもそもYouTubeが何なのか知らない方が多いですから。

でも「本を出したよ」と言えば「立派になったんだ」と思ってもらえる。博士にも大臣にもなれなかったけど、本を出すことで「私の孫は作家なのよ」と祖母が誇りに思ってくれるなら、それは恩返しになると考えたんです。

――第2章以降は編集担当者とどのように執筆作業を進めていかれたのですか?

最初、これまで「オモコロ」で公開したホラー記事を合わせて、オムニバス形式の短編集にしたい、と編集者の杉山さんに提案しました。

そのとき「短編集でもいいけど、どうしても間取りミステリーで統一してほしい。短編があと3つあれば一冊の本になる」とリクエストを受けたんですが、「間取りミステリーで短編集は無理だな」というのが正直な気持ちでした。

というのも第1章が「人を殺すための家」ですから。これよりインパクトのあるアイデアはなかなかありません。新たな短編を作れば、どうしたってスケールダウンは免れない。より強いネタを無理やり作ろうとすれば「星を滅ぼすための家」とか、そういうスケールになってしまいますから(笑)

短編集は無理。なら続きを書くしかない、と。

続きを書く上で、作家というよりジャーナリストの気持ちになりました。「もし自分が記者としてこの家を調査していたら、どこに興味を持つだろうか、誰に話を聞くだろうか、そこにどんな謎が隠されていたら驚くだろうか」。そういう感覚でストーリーを作っていきました。

――ストーリーは編集者の方と一緒に細部をつめていかれたのですか?

私は性格的に未完成のアイデアを見せるのが苦手でして、8~9割でき上がったものを送って確認してもらうという手順で進めました。

お話づくりの勉強などはしたことはなかったのですが、もともとミステリーが好きでよく読んでいましたので、知らない間に吸収していたのだと思います。

――どういった作家がお好きだったんですか?

学生時代は江戸川乱歩や横溝正史のような古典を乱読していました。現代作家では、横山秀夫さん、まさきとしかさん、貴志祐介さん、澤村伊智さん、恒川光太郎さんなどの作品をよく読みました。

あとはやはり青山剛昌さんですね。『名探偵コナン』は自分にとってミステリーのお母さんのような存在です。

WEB記事の作法を用いて読みやすさを追求

――本書の見せ方、書き方について、こだわった点は何ですか。

私は文学部出身でもないし、文学の教養を持ち合わせているわけでもないので、いわゆる小説家として王道の書き方で勝負したら勝ち目はないと思いました。一方、私はそれまで「オモコロ」で「飽きずに読ませる」「読者がすらすら読める」というノウハウを学んできました。そういった、WEB記事の作法を書籍に落とし込もうと思いました。

例えば「図解を頻繁に挿入する」とか「文章のはじまりとそれに対応する画像の位置を合わせる」みたいな作り方は、文学としては明らかに異質ですが、WEB記事では普通です。「自分はWEBライターであって小説家ではない」と開き直って書いたのがよかったのかもしれません。

WEB記事って、本と違って無料で読めますから読み始めるハードルが低い分、おもしろくなければ1行目で切られる危険があるんです。絶対に離脱させない、最後まで読んでいただくことへのこだわりだけは、他の作家さん方に負けない自信があります。

――読みやすさというのが最もこだわった点といえますね。

そうですね。読みやすさで言えば、平易な言葉を使うことも心がけました。とてもお世話になったライターの先輩に、本を読むのが苦手な方がいまして。その方に読んでほしいな、と思いながら書きました。

本を出したあと、その先輩から「人生ではじめて最後まで本を読めた」と言ってもらえたときはガッツポーズをしました。

――不動産ミステリーという新ジャンル、徹底した読みやすさ、さらにはYouTubeを使った情報拡散など、多くの人に読まれた要因はいろいろあると思いますが、ご自身ではどのように分析されていますか?

分析は少し苦手ですね。すみません。本当にマスのことはわからないんです。ただ、マスって要は個人の集まりですから、私は「個人」に向けて作品を作るようにしています。本を買ってページを開いてくれた一人の人に満足してもらう、というただそれだけですね。

「本」は物語を楽しむには最高のメディア

――WEB上で活動されてきた雨穴さんにとって「本」というメディアをどう捉えていますか?

私は、小学校、中学校の頃は、ほとんど本を読んでいませんでした。トータルで10冊もないくらいです。ただ、高校のときに現代文の先生から「お前ら、本を読まないとバカになるぞ」と言われまして。単純な性格なものですから「え!?バカになるの?それは困るな」と思って、放課後すぐに本屋に行き、江戸川乱歩の傑作選を購入して読みました。それが今の仕事に繋がっているので、先生には感謝している反面、「でも『バカになる』は言いすぎだよな」と大人になった今は思いますね。

「本」って、やっぱり威圧感のあるメディアだと思います。「本を読まないとバカになる」が一種の正論として通用してしまうのも、みんなが無意識に権威を感じているからだと思います。

その威圧感が苦手で本を避けている方もたくさんいるでしょうけど、もったいないなと思います。みんな本は苦手でも「物語」は好きなんですよね。そして「物語」を楽しむうえでもっとも適したメディアは本だと考えています。映画も音楽もネットの動画もおもしろいけど、たとえば音楽だったら譜割りの制約がありますから、その分ストーリーは犠牲になってしまう。

本を楽しく読めるようになれば、より純度の高い濃厚な物語が味わえるので、みんなが本に親しみを持てるように、読書のハードルを下げるような作品を作っていきたいと考えています。

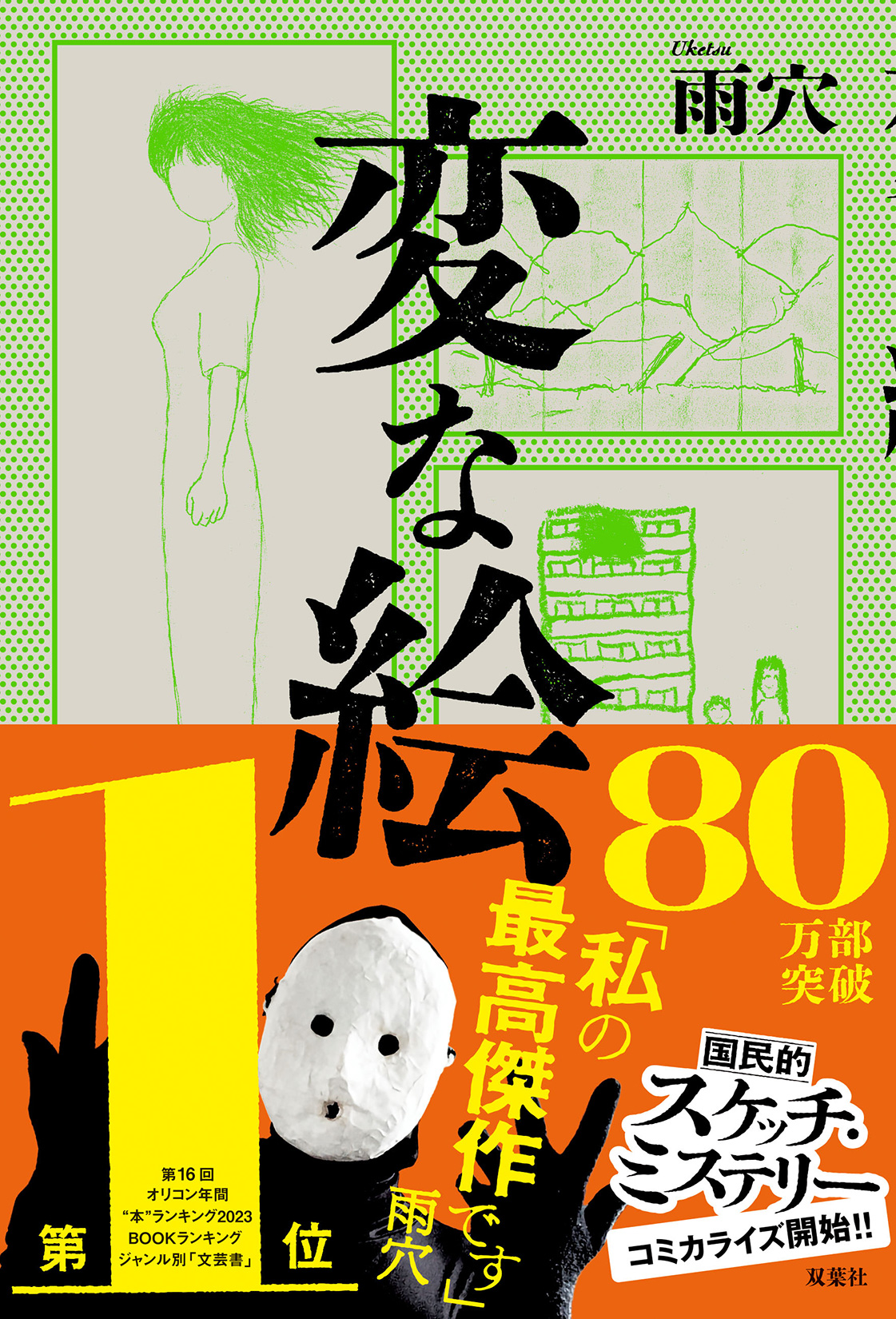

――2022年10月には『変な絵』が刊行されました。この作品についてはどのようにお考えですか?

一言で言うと「リベンジ」ですね。デビュー作の『変な家』は自分にとって大切な作品ですし、良いものが作れたと思っているのですが、同時に後悔と反省もたくさんあります。粗削りだし、広げた風呂敷を最終章でたたみきれなかったりとか。そこが魅力的といってくださる人もいますが、私自身は不完全燃焼でした。

そこで、頭からお尻まで芯の通った完璧な物語を作りたいと考え、『変な絵』に挑みました。双葉社の編集者さんから厳しい原稿チェックと数十回のリテイクをいただきながら、最終的には満足のいくものができました。

『変な絵』

著者:雨穴

発売日:2022年10月

発行:双葉社

定価:1,540円(税込)

ISBN:9784575245677

見れば見るほど、何かがおかしい? とあるブログに投稿された『風に立つ女の絵』、消えた男児が描いた『灰色に塗りつぶされたマンションの絵』、山奥で見つかった遺体が残した『震えた線で描かれた山並みの絵』……。いったい、彼らは何を伝えたかったのか――。9枚の奇妙な絵に秘められた衝撃の真実とは!? その謎が解けたとき、すべての事件が一つに繋がる! 今、最も注目を集めるホラー作家が描く、戦慄のスケッチ・ミステリー!

(双葉社公式サイト『変な絵』より)

――2022年11月には、『変な絵』を題材にした音楽作品「a Mother's Nocturne」がYouTubeで公開されています。これもおもしろい試みですね。

ありがとうございます。双葉社から「音楽と本をミックスさせた企画を出したい」という話をいただいたのがはじまりでした。音楽と本のミックスといえばYOASOBIが有名ですが、では自分はどういった形で作るべきかと考えたとき、「ロックオペラにしよう」と思いつきました。

ザ・フーの「Tommy」とかピンク・フロイドの「The Wall」のように、組曲形式で一人の人間の生きざまを描くというコンセプトを、素人の真似事ではあるのですがやってみようと思ったんです。

――その後、2023年1月からコミック版の配信が始まり、現在まで3巻の紙版コミックが発売されています。

内容については編集者と漫画家の綾野暁さんにすべてお任せしました。綾野さんは絵も漫画もとても素晴らしくて、一つの漫画作品としておもしろいものにしていただきました。

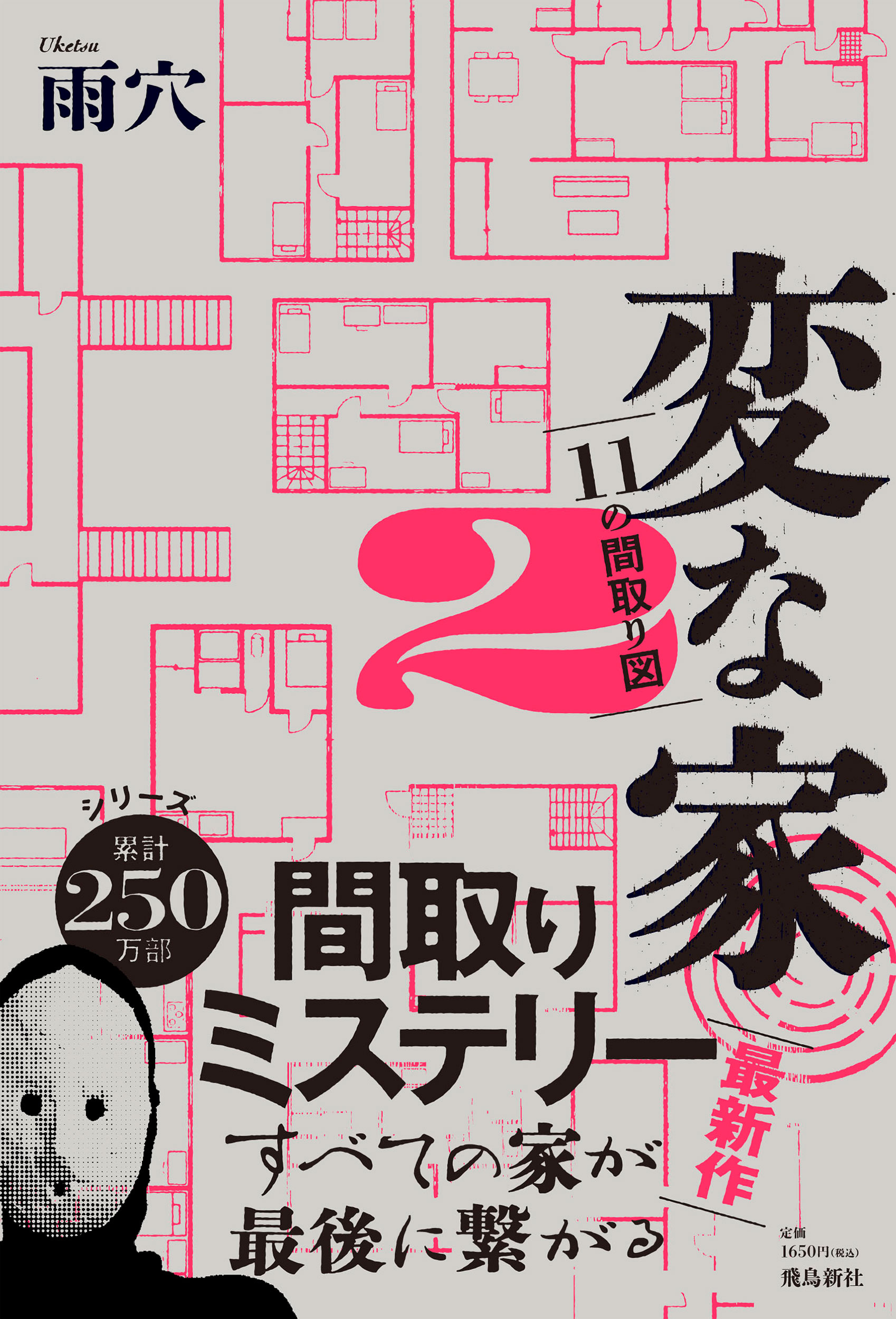

――2023年12月には『変な家2』が刊行されました。続編を出す予定が刊行後にあったのでしょうか?

続編については杉山さんと話していましたが、具体的には2023年になってから始動しました。『変な絵』のほか短編小説をいくつか寄稿して、作家としての筋力がついてきた感覚があったため、前回、不完全燃焼で終わった「間取りミステリー」に再チャレンジしてみようと思いました。

ただ一番の動機は、出版の世界に私を引っ張ってくれた杉山さんへの恩返しですね。

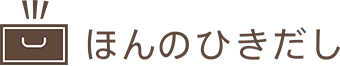

『変な家2~11の間取り図~』

著者:雨穴

発売日:2023年12月

発行:飛鳥新社

定価:1,650円(税込)

ISBN:9784864109826

あなたは、この「11の間取り」の謎が解けますか? 前作に続き、フリーライターの筆者と設計士・栗原のコンビが不可解な間取りの謎に挑む。すべての謎が一つにつながったとき、きっとあなたは戦慄する!

(飛鳥新社公式サイト『変な家2』より)

――『変な家2』はどういう展開にしようと考えたのですか。

間取りホラーミステリーとして『変な家』の第1章を超えるのは難しいと思っていました。ですので、長編でインパクトを残すのではなく、短編をたくさん作って、最後にお団子のように一本の串で刺す、という形を最初からイメージしていました。当時話題になっていた、背筋さんの「近畿地方のある場所について」からの影響も大きいです。

11個も短編が続くのでバリエーションを豊かにすることを心がけました。ホラーとしてのジャンルがかぶらないように「第1章はこのタイプ、第2章は……」とタグ付けしながら書いていきました。

また、登場人物が多く、最後に各編の主人公が再登場するので、きっと読者からすると「この人だれだっけ?」とわからなくなると思ったんです。ですので、それぞれのキャラクターをあえて類型的に作りました。「飲み屋の女将さん」とか、「べらんめえ口調の職人」とか、「和服の美少女」とか。アニメの脚本を書いている感覚でした。

――『変な家2』と『変な家』では、謎のモチーフとなる要素に共通点もありますよね。

ストーリー自体は関係ありませんが、シリーズとして読んでくださる人には「お、これは…?」と思っていただけるような要素を意識的に入れました。

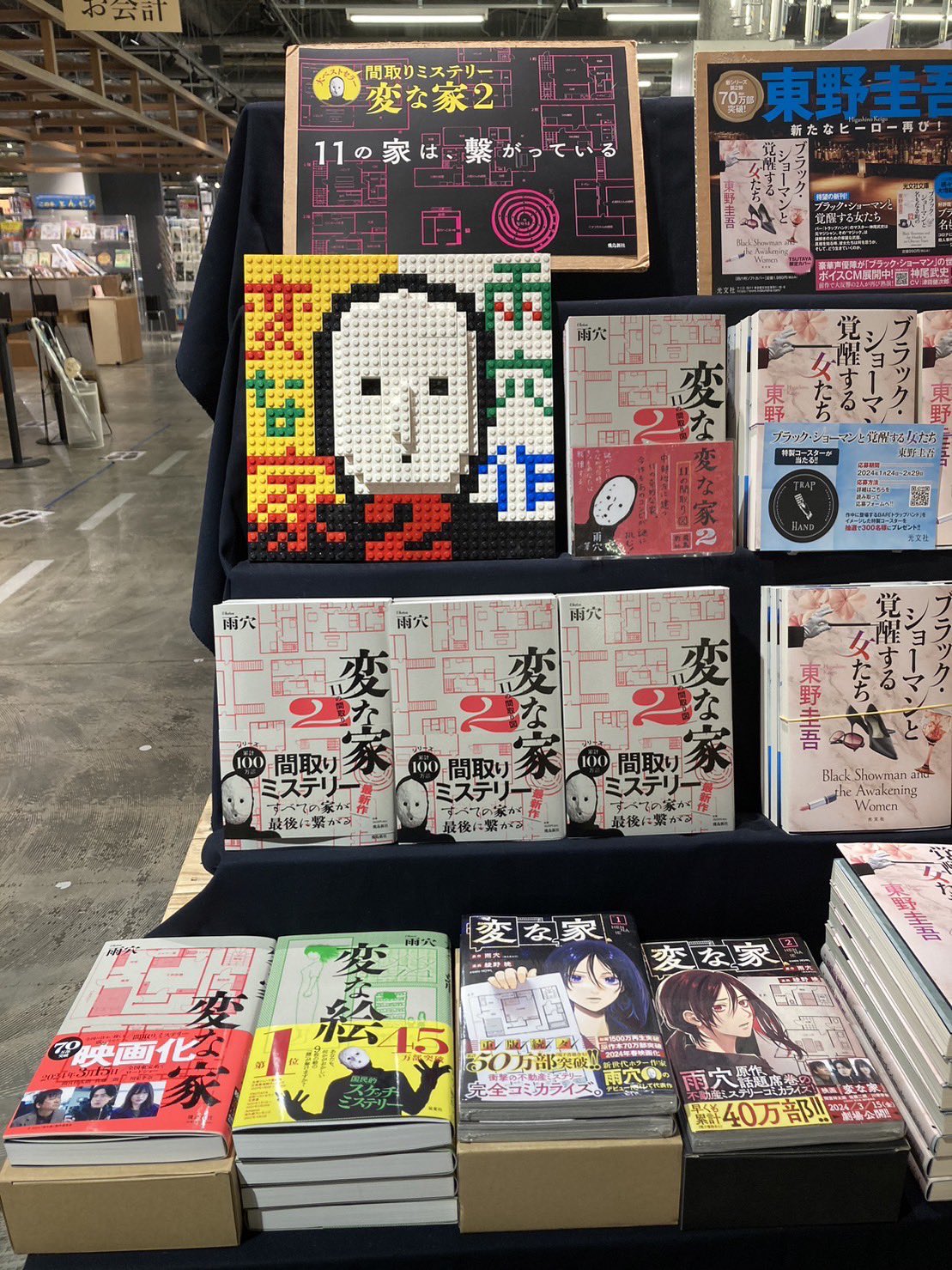

▲草叢BOOKS新守山店の雨穴さんコーナー

▲谷島屋ららぽーと磐田店の雨穴さんコーナー

私の役割は「最初の1冊」

――「邪道を突き詰めて出版の未来に貢献したい」と他のメディアでご発言されていますが、その思いを今一度お聞かせください。

そもそもこんな格好をしている時点で絶対に王道の作家にはなれません(笑)。

小説の書き方に関して言うと、たとえば一輪の花を表現するときに、その美しさを活字の組み合わせだけでリアルに表現できるのが優れた文学者だと考えています。「読者の脳内に文字で絵を描く」という、とても高度で制約の多い芸術だと思います。

ただ、自分はそのフィールドで勝負をする能力はないし、勝てないと思います。ではどういった方法で文学に貢献すべきかと考えると、私の役割は「最初の1冊」なのではないかな、と。

読書が苦手な方でも、小説を5冊読めば文学の妙味を楽しめるようになると思います。でも、その5冊を読むのがあまりにも難しい、というのが現代です。だったら最初の1冊になるような本を作ろう、と考えています。

ちょっとでも読書に興味があるなら、本の世界の入口までお連れする、白うさぎのような存在でありたいです。