入手困難で知る人ぞ知る伝説のミステリー小説『堕天使拷問刑』の著者である飛鳥部勝則さんの最新長編作『抹殺ゴスゴッズ』が8月に早川書房より発売されました。

- 抹殺ゴスゴッズ

- 著者:飛鳥部勝則

- 発売日:2025年08月

- 発行所:早川書房

- 価格:3,630円(税込)

- ISBNコード:9784152104526

ゴッドが好きな高校生の詩郎が出逢った、自分が空想で創ったはずの神の正体とは……? 地元の名士が殺害され、脅迫していたという謎の怪人・蠱毒王とは何者か……? 二つの迷宮的な事件が複雑怪奇に絡み合い、恐ろしいカタストロフィが待ち受ける本格超大作!

(早川書房公式サイト『抹殺ゴスゴッズ』より)

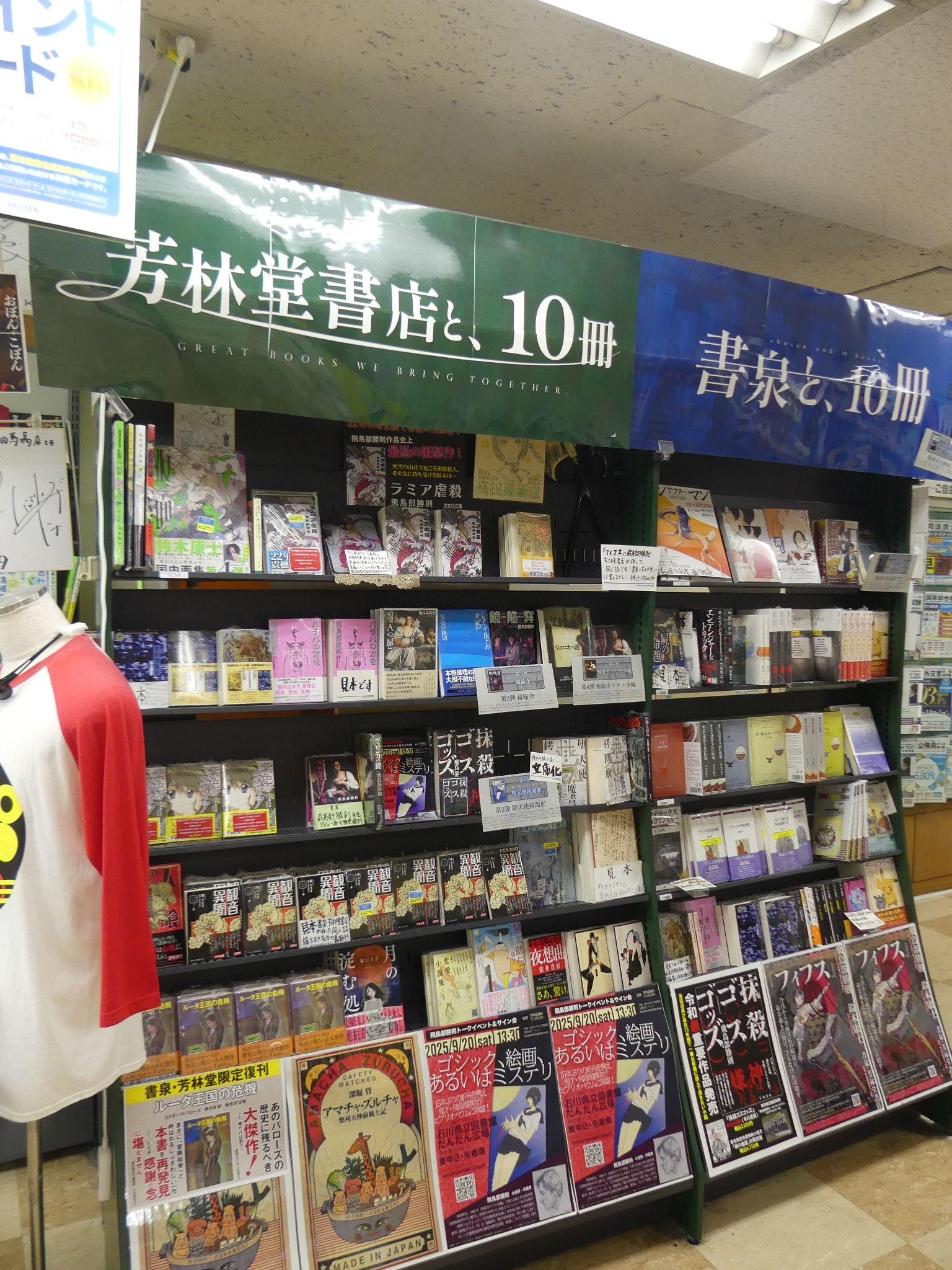

飛鳥部さんの著書は、2010年に発表された『黒と愛』(早川書房)以来、長編作品の発表が途絶えていましたが、満を持して15年ぶりの作品発表となりました。そのきっかけは、2023年に書泉と芳林堂書店による『堕天使拷問刑』の復刊企画にあったといいます。

書泉・芳林堂書店3店が同書の復刊企画を告知すると、2,000部の事前予約に加えて限定制作5,000部を短期間で完売させるという偉業を達成。出版業界を超えて大きな話題となりました。その反響を得て、2024年には飛鳥部さんの同人誌『フィフス』が3店で販売され、2025年には『堕天使拷問刑』の文庫版も発売されました。

飛鳥部さんの『鏡陥穽』をはじめ、『堕天使拷問刑』、『黒と愛』の3作品はゴシック復興3部作と呼ばれるシリーズ作品としてファンの間で親しまれています。最新作『抹殺ゴスゴッズ』はシリーズ4作目となり、いわゆるゴシック復興4部作となりました。

- 堕天使拷問刑

- 著者:飛鳥部勝則

- 発売日:2025年01月

- 発行所:早川書房

- 価格:1,980円(税込)

- ISBNコード:9784150315870

- 鏡陥穽

- 著者:飛鳥部勝則

- 発売日:2005年07月

- 発行所:文藝春秋

- 価格:2,566円(税込)

- ISBNコード:9784163241104

- 黒と愛

- 著者:飛鳥部勝則

- 発売日:2010年09月

- 発行所:早川書房

- 価格:3,410円(税込)

- ISBNコード:9784152091574

ここでは、早川書房の編集者で飛鳥部さんを担当する吉田智宏さんがインタビュアーとなり、『抹殺ゴスゴッズ』の魅力などについて、飛鳥部さんにお話をうかがいました。

▲飛鳥部勝則さん

【著者プロフィール】

飛鳥部勝則(あすかべ・かつのり)。1964年新潟県生まれ。新潟大学大学院教育学研究科修了。1998年『殉教カテリナ車輪』で第9回鮎川哲也賞を受賞し、作家デビュー。『バベル消滅』(1999)、『鏡陥穽』(2005)、『黒と愛』(2010/早川書房刊)、『フィフス』(2024)など、唯一無二の本格ミステリやホラーの意欲作を多数発表している。2003年に復刊した代表作『堕天使拷問刑』が読書界で大きな反響を呼び、以後復刊ラッシュが続く。2025年8月、15年ぶりの新刊となる『抹殺ゴスゴッズ』を上梓した。

『抹殺ゴスゴッズ』の執筆経緯について

吉田 この8月についに『抹殺ゴスゴッズ』が刊行されました。15年ぶりの長編作品ということで、とても苦労があったかと思います。まずは、この作品をご執筆された経緯を教えてください。

飛鳥部 久しぶりに長編作品を書きましたが、とにかく読者を喜ばせるものを、そして“本物を書く”ということを目標に据えていました。読者にとって、“不味い”か“美味しい”かは、わからないのですが、本物の作品を書きたいと。

本書の内容についてですが、子の事件と親の事件を交互に展開させていくという構成になっています。子の事件の方は、「令和編」として今の時代を描いており、怪しい神と書いて“怪神”が登場するミステリーです。青春ハードボイルド風または冒険モノのような、これから何が起こるのだろうか?と、そういう興味を持って読み進めてもらうというものです。

一方、父親の事件は、「平成編」としているのですが、昔で言うところの“怪人”が出てくる、典型的な本格探偵小説となっています。「令和編」はこれから何が起こるのか?に、焦点を当てていますが、「平成編」は何が起こったのか?と、事件を追求していく内容となっています。

その2つのドラマが交互に進んでいって、最後に「めちゃくちゃになって終わる」ように見えますが(笑)、実は最後にきちんとまとまって終わるという話です。

本作は、一つのジャンルではなくて、ミステリーあり、ホラーあり、あるいは冒険、ハードボイルド、ひょっとしたらユーモアなども入ってくる、そういったジャンルミックスした1本の作品として書きました。

▲飛鳥部さん

吉田 本書の構想の際に、ハードボイルドという要素をうかがって、編集者としてはとても驚きました。でも、思い返してみると、デビュー作『殉教カテリナ車輪』から、主要登場人物が特に終盤にハードボイルド調になるとも言えますので、それはこれまでの読者も楽しみながら、新しい読者も楽しめるだろうと感じました。

さて、本作のご執筆にあたって、読者サービスというのをこれまで以上に意識されていると伺いましたが、やはり2023年に『堕天使拷問刑』が書泉・芳林堂書店さんの取り組みのおかげで復刊できたということも、おおいに影響していると思います。あの時はどのようなお気持ちでしたでしょうか。

飛鳥部 まず、非常に驚きましたし、本当に「ありがとうございます」という御礼の気持ちでいっぱいでした(今もですが)。今回の復刊の話が、基本的に読者の方、芳林堂書店高田馬場店の山本店長も一読者であるという意味で、そこからきっかけが生まれて、広がっていきました。面白いと言ってくださった読者のおかげで復活できたのですから、やはり恩はまず読者に返さなければいけないと。

それをきっかけに、出版社の方々からさまざまなバックアップをいただき、最後は新刊の刊行にまでつなげることができました。誰もレールを敷いていないのですが、私をここまで連れてきていただけたわけで、確か、吉田さんと小説を出そうという話をしていたのが、2023年末頃だと思いますが、結局、約1年半で原稿用紙1,000枚の本が完成しました。これは本当にすごいことなんですよ。

▲書泉・芳林堂書店の復刊企画の棚(芳林堂書店高田馬場店)

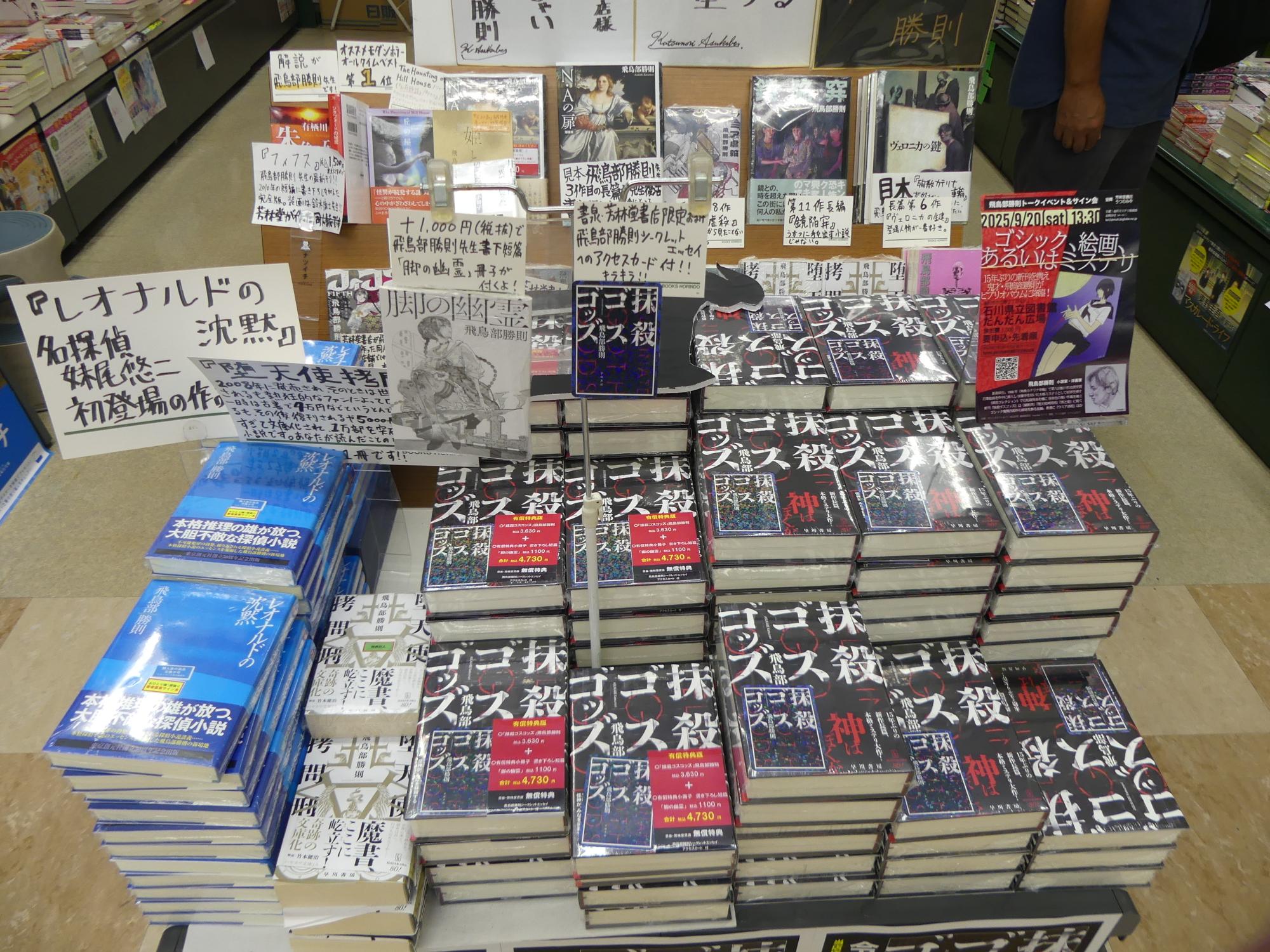

▲『抹殺ゴスゴッズ』を大展開!芳林堂書店高田馬場店

吉田 山本店長のおかげで見えないレールが見えてきました。その時は1,000枚もの超大作を考えていたのでしょうか?

飛鳥部 ゴシック復興3部作というシリーズがありまして、その中で一番長い作品が1,000枚(『堕天使拷問刑』)くらいです。その続編を書こうという時に、500枚じゃダメだろうと思ったのです。また、同じような分量であっても、内容は2倍とはいかないまでも、1.2倍くらいの面白さがないと、読者にも受け入れてもらえないと思いました。

吉田 実は本作の間章は削ったんですよね。ですので、もし削らないでいけば、『堕天使拷問刑』よりも多くなる可能性がありました。そのうえで質を重視して間章を削り、質も量もというところで書き上げたのが、この作品なのかと理解できました。

また、“ゴシック復興4部作”についても、振り返りたいと思います。まず、ゴシックシリーズは最初から4部作だったのでしょうか? 途中から4部作というものが見えてきたということなのでしょうか。

▲早川書房の編集者・吉田智宏さん

飛鳥部 初めから4部作にするつもりはまったくありませんでした。鏡と分身というテーマの作品『鏡陥穽』はホラー長編ですが、これが“ゴシック復興4部作”の始まりになります。

『鏡陥穽』は、売行きはともかく、作品として「できた」という手ごたえがあり、次の『堕天使拷問刑』が2番目の作品で、最初から代表作をつくるつもりで書いています。『鏡陥穽』以前の500枚程度から倍の1,000枚程度にしようとは決めていました。

さらに、本格推理の縦の動きだけではなく、もっと奥行を広げて、横の広がりというか、他の要素を入れ、「塔と悪魔」をテーマに据えて構想を練っている段階で、「3部作までいける」と思いました。

テーマとしては、「鏡と分身」、「塔と悪魔」と、ゴシックの典型的なテーマを2つずつ組み合わせて、作品を構想し、3作目のテーマが「城と幽霊」。それが『黒と愛』です。

これも原稿用紙800枚くらいと、かなり厚い本なんですが、なぜか皆さんからは薄い本と思われています。それだけ読みやすかったのかもしれません。

実は、『堕天使拷問刑』もそうですが、私の作品は全然難しくなく、自画自賛にすぎませんが本当に面白いですから(笑)。それが一部の方にしか伝わっていないので、もう少し広く伝わってほしいと思っています。

タイトル『抹殺ゴスゴッズ』の由来とは!?

吉田 このように4作目として生まれてきた『抹殺ゴスゴッズ』ですが、本作を深掘りしていきたいと思います。まずタイトルが非常に重みのあるものですね。よく濁音が3つ以上あると記憶に残ると言いますが、このタイトルになった経緯はどのようなものでしょうか?

飛鳥部 ゴシック復興シリーズの最終作ですから、ゴスは使おうとは思っていました。ゴスで、今度は神の話ですから、まあゴッドが絡むのだろうと。ただ、単身の神の話ではないのでゴッズ、「ゴスゴッズ」というところまでは決まっていました。

そこにどのような言葉を組み合わせるかですが、強い言葉がいいと思いました。内容的にも最後は「殺しまくる話」ですので、抹殺とつけました。

吉田 読んだ読者あるいは担当編集者の目ですが、『抹殺ゴスゴッズ』のタイトルはダブルミーニング、トリプルミーニングになっているように感じました。つまり、ゴスゴッズが抹殺していくという意味が一番とりやすいのですが、ゴスゴッズを抹殺するという受け取り方もできます。その辺は意図されましたか?

飛鳥部 それはあると思いますね。あまり意図していなかったのですが、結果的にはそういう話になりましたね。

吉田 さらに中身に迫っていきたいと思います。本作品は、「平成編」と「令和編」で構成され、この2つのパートをつなぐもの、つまり「親」と「子」というのが一つのテーマにあると思います。飛鳥部さんの創作メモでも、親と子のつながりをどう描くかが、一つのポイントとおっしゃっていました。この辺りは、何か意識して書かれたのでしょうか。

飛鳥部 まあ、そうですね。ネタバレせずに説明するのが非常に難しく、書いてある通り、としか言えないんですが(苦)。でも結果的に父と子の話になるだろうと思っていました。

作中に出てくる「怪人」と「怪神」とは!?

吉田 作中に“怪人”が出てきますが、そのあたりのバックグラウンドを教えてください。

飛鳥部 子どもの頃から江戸川乱歩の作品を読んでいました。例えば『影男』などもそうですが、乱歩が描く“怪人”が、非常に面白いんですね。それを単に現代に蘇らせたとしても、私では全然面白くならないと思いました。

ですので、一つクッションを置いて、今の時代の“怪人”を考えだそうと思いました。その新しい怪人とは何かと考えたときに、神が出てきました(“怪神”)。そういう流れの発想ですね。バックグラウンドという話では、やはり子どもの頃の乱歩の影響が非常に強いです。後は海野十三の『蝿男』や角田喜久雄の『虹男』といった怪奇探偵小説の影響があります。

吉田 「平成編」の“怪人”は「蠱毒王」(コドクオウ)にあたりますが、この蠱毒王というネーミングも含めて、どういう経緯・発想でつくりだされたのでしょうか?

飛鳥部 一つには、恐怖王とか、そういうタイプの名前があって、そのインパクトに負けない名前をまず考えなければと思いました。「飛鳥部の怪人といったら蠱毒王だ」といわれるようなネーミングを考えなければいけないと。ですので、まずは孤独⇒蠱毒と韻を踏みつつ、発想を広げていき、最終的に収斂されたのが、「蠱毒王」でした。

吉田 一方で「令和編」では、カタカナで「コドクオ」という名のゴスゴッズが出てきますが、このゴスゴッズを生み出した経緯を教えてください。

飛鳥部 「神様」の存在を考えたときに、昔から「十戒」という戒律がとても面白いと思っていました。何が面白いかというと、端的に「殺人」や「姦淫」「盗み」は禁止と書いています。それを全部裏返して「禁止」ではなく、「殺せ」「姦淫せよ」「盗め」いってしまう、新しい神というのは、それくらいやってもらわなきゃこまると。そういうところから発想していきました。

吉田 まさに全部がひっくり返った「ブラック宗教」みたいなものですね。

飛鳥部 少し新興宗教を作っているような印象がありますね。ひょっとしたら、私がそういう系の作家なのかもしれませんが(笑)、まずはそのように考えたんです。吉田さんが相談の中で言っていた「神人」という言葉が非常にヒントになりました。イメージとしては、異常な神というのを考えながら、面白味のある、新しい神のカテゴリーを作っていきました。

飛鳥部さんにとってのゴシック

吉田 飛鳥部さんのメインの魅力ですが、さまざまな知識が盛り込まれた絵画やホラー談義のほか、今回はゴシックに対する愛があったと思います。このゴシック愛があったからこそ、こうした作品を書かれたのでしょうか。

飛鳥部 はい、18世紀のゴシック小説には非常に興味があります。一つ挙げるとすれば、マシュー・グレゴリー・ルイスの『マンク』など、そういう作品を熱心に読みました。あれは、純文学なんですよね。

ちょっと文学論の話になりますが、ジャンル作家が文学を目指していくと、英米の作家はゴシックに近づいていきます。なぜそうなるのか、ずっと不思議でした。一方で日本のジャンル作家が文学性を求めていくと社会派に近づくんですよ。日本と英米の文学観や宗教観の違いなのでしょうが、それもまた面白くて、その辺りから神と悪魔とか、恐怖とは何かということを考え始め、そこからゴシック文学への興味が生まれてきたんですよね。

吉田 そういう意味で本当に読者サービスに徹したエンターテインメントでもありながら、なぜ英米の作家はゴシックに行くのかということに対する一つのアクションという試みでもある作品ですね。純文学的な意識がありつつも飛鳥部さん流の面白さ、エンタメ性というのが非常に作品に現れているのが、ゴシック復興4部作シリーズと感じました。

魅力的なキャラクターについて

吉田 先ほどの読者サービスの話にもつながるのですが、作品の読みやすさに寄与しているのはやはりキャラクターの魅力にもあると思いました。今作のヒーロー、ヒロインのキャラクターはどのような思いから生み出されたのでしょうか。

飛鳥部 根本的にあまり身近な人、現実の人を私は書きたくないんですね。例えば主人公がこう動いたら、この人はどう動いたら面白いか、そういうところから考えてキャラクターを描いていきます。

本作の主人公・利根詩郎は初稿では、割に無個性的であったのですが、青土社の「インド事典」とか「ギリシア事典」を普段から持ち歩いているような、それくらい濃いキャラクターはどうかという話になりました。

さらに、その神への愛を深めていくとどうなるかを想像しながら、先ほどの「アンチ十戒」を各パートに当てはめていく、そういう作業をしました。

吉田 その意味で、パートナーである木槍聖夜くんというのも非常に個性的なキャラクターですね。

飛鳥部 あれは単なる美形キャラですよ(笑)。というわけではないですが、彼はキーパーソンです。これもネタバレになりますので、ちょっと言えないところもありますが。

吉田 木槍くんが絡むことによって三角関係になっていくわけですが、飛鳥部さんの作品では珍しく少々アダルトなテイストがあります。そこは意識されたのでしょうか。

飛鳥部 本物のドラマを書こうとすると、そういうところは、当然、入ってきますよね。ただ、内容の話はしにくいですね。本格ミステリーとしては、大抵のことがネタバレに引っかかってきますので。

吉田 ヒロインを誰ととるのか、そこはさまざまだと思いますが、私は西郷寺桜がとても印象的なキャラクターに映りました。この桜の魅力をネタバレせずに一言で言うと、“ゲロチュー”だと思います(笑)。このゲロとチュー、綺麗なものと汚いものをくっつけるという発想はどこから出てきたのでしょうか。

飛鳥部 あれ、本当はチューしていないんです。登場人物が“ゲロチュー”といって、バカにするだけです。言葉としては出てきますが、実際にはしていません。まあ、ある意味、あれはお笑いの要素ですかね。

吉田 その笑いが美しく転化していきます。読者サービスあり、そうした読者を翻弄する手さばきありと、飛鳥部さんがさらに生まれ変わった代表作となりました。読者のみなさま、『抹殺ゴスゴッズ』をよろしくお願いします。

最後に今後の執筆活動について、教えてください。

飛鳥部 初のSF短篇「我ら羆の群れ」が2025年9月発売のアンソロジー『恐怖とSF』(ハヤカワ文庫)に収録されています。また、『レオナルドの沈黙』が10月に幻冬舎で文庫から出ています。11月には『フィフス2 密室愛』が刊行されます。これは同人誌で、書泉・芳林堂書店販売です。また、来年上旬には書き下ろし長編『封鎖館の魔』(星海社)と『黒と愛』文庫版(ハヤカワ文庫)が出る予定ですのでお楽しみに。

- 恐怖とSF

- 著者:日本SF作家クラブ

- 発売日:2025年09月

- 発行所:早川書房

- 価格:1,804円(税込)

- ISBNコード:9784150316037

- レオナルドの沈黙

- 著者:飛鳥部勝則

- 発売日:2025年10月

- 発行所:幻冬舎

- 価格:957円(税込)

- ISBNコード:9784344435025