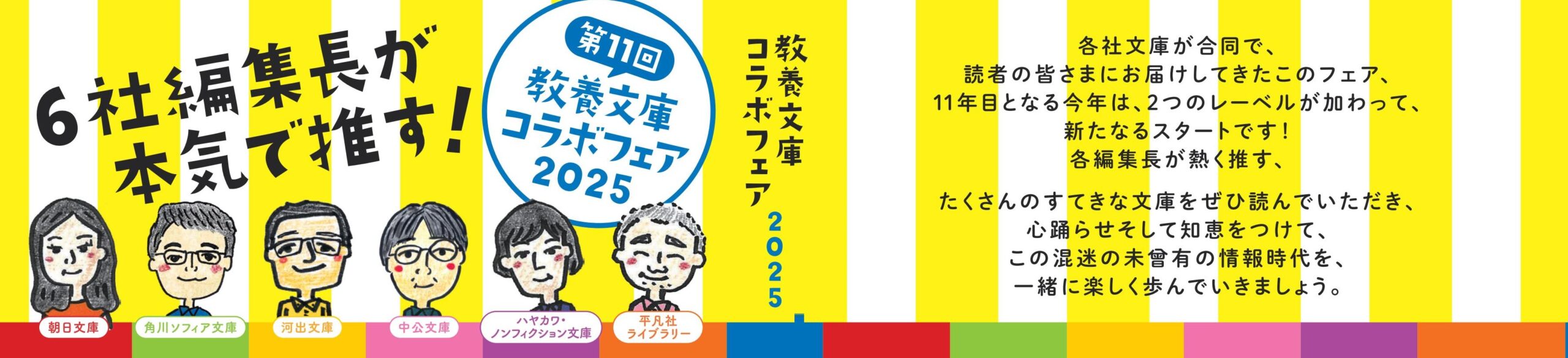

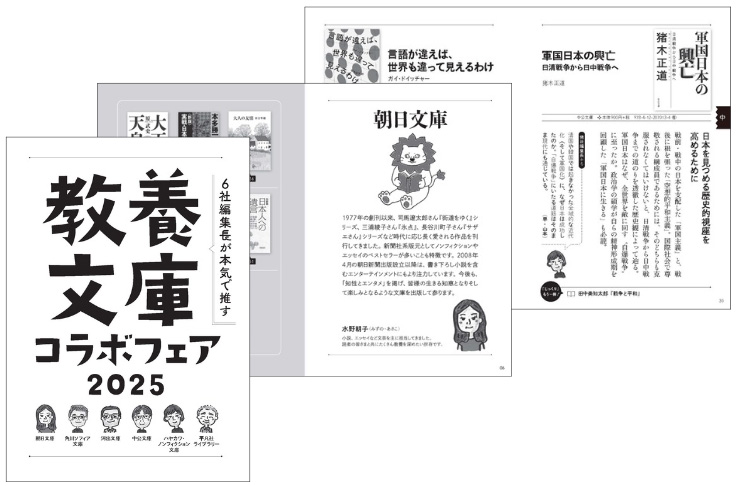

1月下旬から開催中の、「6社編集長が本気で推す 教養文庫コラボフェア2025」。11回目となる今回は、朝日文庫、角川ソフィア文庫、河出文庫、中公文庫、ハヤカワ・ノンフィクション文庫、平凡社ライブラリーの6レーベルが参加して、全国の書店約380店舗で実施されています。

今回は、フェア開始時から参加している「角川ソフィア文庫」の伊集院元郁編集長、初参加となる「朝日文庫」水野朝子編集長、「ハヤカワ・ノンフィクション文庫」山本純也編集長にお集まりいただき、本フェアと教養文庫の魅力についてうかがいました。

【プロフィール】

朝日文庫編集長 水野朝子さん

これまで、おもに小説、エッセイなど文芸を担当。このフェアを機に、読者の皆さまとともに教養を深めたいと考えている。

角川ソフィア文庫編集長 伊集院元郁さん

角川選書や美術書も担当。最近の趣味は、非英語圏のラップを聴くこと。

ハヤカワ・ノンフィクション文庫編集長 山本純也さん

2020年に入社。守備範囲は現代思想、認知科学。好きな小説家はバルザック、干刈あがた、ジュリー・オオツカ、ハン・ガンなど。

各レーベルの得意分野が集結!入門書から専門書まで名著を手に取るきっかけに

――複数の出版社が共催する、これだけ長く続くフェアは珍しいのではないかと思います。「教養文庫コラボフェア」はどういったきっかけで始まったのですか?

伊集院 このフェアは2014年、お付き合いのあった2社が「一緒に書店さんでフェアをやって、ジャンル全体を盛り上げていこう」と意気投合して始まりました。当初参加した5社の頭文字をとって、「チチカカコ 5社編集長が本気で推す これが教養だ!フェア」としてスタートし、2023年からは「教養文庫コラボフェア」に名称を変更して、今年で11回目を迎えました。

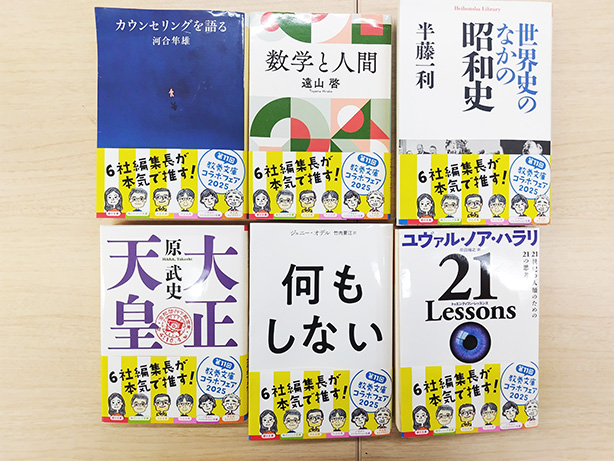

今年は6社8冊ずつの計48冊が、僭越ながら編集長の顔が描いてあるフェア帯付きで、参加書店さんの店頭にずらっと並んでいます。あわせて毎年小冊子を無料でお配りしていて、今年も68ページとなかなかの情報量のものになっていますので、こちらも書店さんで手に取っていただけたらうれしいです。

▼共通帯がフェア作品の目印です!

――それぞれたくさんあるラインアップの中から8冊を選ぶのは、なかなか大変そうです。初参加のお二人は、どのように選ばれたのですか?

水野 本当に難しい作業でした。これまでのフェア選定作品を改めて見ながら、弊社として打ち出したいものを他とのバランスも探りながら選書したため、かなり時間がかかりました。

朝日文庫は規模は大きくないながら、小説単行本の文庫化や書き下ろしの時代小説といった文芸から、新聞社系列の伝統としてノンフィクションのロングセラーまで多様なものが入っているレーベルです。その中から教養文庫フェアにふさわしく、かつ少し柔らかめの作品も入れることで朝日文庫らしさを感じていただけるかなと、販売の者とも相談しながら選んでいます。

山本 早川書房はミステリやSFで知られている出版社ですが、一方で2024年のノーベル経済学賞を受賞したアセモグル、ロビンソン、ジョンソンのような研究者の翻訳書も出しています。このフェアは、そういったことを知っていただける機会にもなるのではないかと考えています。

また、たとえば角川ソフィア文庫さんは国文学の本を多く展開されていて、今回も『悪文』や『ことばの歳時記』を出されています。そういった言語系と重ね合わせる形で、ハヤカワ・ノンフィクション文庫からは『言語が違えば、世界も違って見えるわけ』を選びました。そうしたテーマの横のつながりも見ていただけたらうれしいですね。

伊集院 各社とも自分たちのレーベルの読者像があって、普段からその読者像をイメージしながら企画や装丁、帯などを考えていると思いますが、実は、教養文庫というくくりがあっても少しずつ得意ジャンルが異なっています。そのため、コラボフェアは自分たちのレーベルを他のレーベルの読者に知っていただくよい機会にもなっていますし、各社単独で開催するフェアとはちょっと違った売れ方をしているようです。

今回も、ノンフィクションや近現代史に強い朝日文庫さんと、翻訳ノンフィクションで敵なしのハヤカワ・ノンフィクション文庫さんに新たにご参加いただくことで、それぞれの目の肥えた読者の方たちに自分たちのレーベルを知ってもらえればうれしいという思いは、これまで参加してきた4社が共通して持っていると思います。そしてそれが、教養文庫というジャンルを盛り上げることにつながっていったらすばらしいですね。

――フェア作品の売上は、実施月の実績でみると3倍に伸びているそうですね。このフェアならではの売れ方とは、具体的にはどのような感じなのでしょうか。

伊集院 言語化するのが難しいのですが、専門性と入門向けのバランスのようなものがポイントになっているのかもしれません。どちらかに振り切れていると多くの読者には届かないでしょうし、このフェアでは読みがいのある、しっかりとした本が多く選ばれています。フェアをきっかけに名著やベストセラーを読んでおこうという方もいらっしゃるようですし、分厚い本もよく手に取っていただけています。

それに加えて、コラボフェアでは他社の作品の売れ方、読まれ方を肌で感じることができ、このタイトルはこういうニーズがあるのだなと毎年発見があります。それは自社の企画会議にも活かされますので、続けて参加していることの意義はその点にもあると感じています。

各編集長による他社作品の紹介も!フェア書目48冊を網羅した小冊子にも注目

――小冊子には各レーベル紹介やフェア書目一覧が掲載されていて、作品を知る格好のガイドとなっていますね。

伊集院 各作品の紹介ページには、それぞれの本に他社の編集長による推薦コメントが掲載されているのも特色で、これはフェア開始当初から継続しています。

例年、夏ごろからフェアの準備が始まるのですが、そのころ各編集長に、48冊からシャッフルされた8冊が配られます。そうして割りあてられた他社レーベルの8冊について、1か月くらいかけてコメントを書くというのが各編集長の夏の宿題になっています。

――8冊というのはなかなかのボリュームですね。

水野 1冊でも多く読了済みの本があればいいなと思っていました(笑)。他社の文庫をただ読むだけでなく、その本の魅力をどのように読者にお伝えすればいいのだろうと考えながら読むのは貴重な機会でした。第三者である各編集長のコメントがきっかけになって、少しでも多くの本が誰かに届くといいなと思いながら、書かせていただきました。

山本 私も、未読の本ももちろんありましたが、デュルケームの『自殺論』といった学生時代に読んだ作品もあり、やはりこのフェアは名作揃いだなと改めて思いました。教養文庫で得られるのは、読んですぐ何かに役立つ知識ではないかもしれません。ただ、確実に読んだ人のリテラシーが上がったり、どこかの局面で考えるときの支えになってくれたり、自分に長く寄り添ってくれたりするものです。

『自殺論』も130年近く前に書かれた本でありながら、自殺は個人よりもむしろ社会的なものが要因だといった、今の時代にも当てはまることが書かれています。小冊子の「ごあいさつ」にある通り、難題に出くわしたときに自分の支えになってくれる、現代を生きる私たちの処方箋にもなるのが教養文庫の魅力だと感じています。

「教養文庫」がもたらす読書の広がりを楽しんでほしい

――6社集まってのフェアだからこその見どころがあれば教えてください。

水野 たとえば今回、河合隼雄さんの本が複数のレーベルから出されていますが、「こちらは読んだことがあるけれど、こちらは知らなかった」などと読書が広がったりするでしょうし、山本さんがさきほどおっしゃったように、たとえば言語という同じテーマであっても、レーベルごとに違うアプローチの本があったりする点もおもしろいと思います。

フェアでは各社から選り抜かれた作品が並ぶので、私たちにとっても発見がありますし、読者の方も知らなかった本が数珠つなぎに見つかるのではないかと思います。さまざまな角度から発見がある内容になっているのは、コラボだからこその強みではないでしょうか。

小冊子の欄外には【「じっくり」もう一冊!】というおすすめの関連書も掲載していますので、ぜひご自身の興味を広げたり、深めたりするきっかけにしていただければと思います。

▲各レーベルやフェア作品48冊の紹介が掲載された充実の小冊子。フェア開催店舗の店頭で無料配布されるほか、【こちら】からもダウンロードできます

山本 教養というと読むべき定番書であり、押さえなくてはいけない正典のように思われるかもしれませんが、このフェアでは各レーベルの編集長が今の時代に合わせて、「今年はこれを読んでほしい」という作品を推しています。

各地で起こっている戦争など世界的に揺らいでいる時代なので、読者の方と一緒に考えていきたいという思いから選ばれている本もあるでしょう。今回で言えば、猪木正道さんの『軍国日本の興亡』を読んで、次に半藤一利さんの『世界史のなかの昭和史』や『B面昭和史』を読むなど、戦争についてもっと学びたいなと思った時にテーマで読書がつながっていく。そんな、作り手の思いを感じていただければうれしいですし、知の星座のような形が見えてくるのもこのフェアのおもしろさではないでしょうか。

伊集院 このジャンルの本は、新刊のときを除くと、普段は平積みで置いていただくことは少ないかもしれません。頻繁にお店にいらっしゃる読者からも、このフェアの期間は「こんな本があったんだ」と新鮮さを覚えていただけるというお声を聞いています。

このフェアは各社が協力して開催していますが、編集部同士は、常にお互いを意識しているライバル同士でもありますので、例年「負けないぞ」という気持ちで参加作品8作を選んでいます。読者の方にもオリンピックのようなお祭りとして、各社代表の顔ぶれを楽しんでいただけたらと思います。

――小冊子はまさに選手名鑑のようなものですね。書目一覧はアイウエオ順で掲載されているので、思わぬテーマの本との出合いも生まれそうです。店頭のフェアはもちろん、読者の方にはぜひ小冊子もご活用いただければと思います。本日はありがとうございました。